78年生的栾飞虎至少在10家推拿店待过。

但对于他来说,这无非是去到不同的地方,做着同一件事——推拿。

现在店里的同事和客人们都称他为“栾师傅”🤿,身边的朋友们则更喜欢叫他“老虎”。2021年1月4日下午15点30分,与记者初次见面时,有些瘦弱的他留着一头短发👡,身上灰色卫衣的拉链只拉了一半,露出里面的黑色毛衣;宽大的运动裤搭配一双皮鞋🥝,不免有些许怪异。说起话来,他的语气总是平平淡淡,没有太多波澜,哪怕与同事争执起排班问题🙎♂️,他撂下最狠的一句话也不过是“我明天想休息一天”🤶🏿;一旦安静下来,隆起的下颌与颧骨又显得整个人有些冷峻。种种迹象表明,他是一只沉默寡言的“老虎”。而大概是鼻梁与双耳合力撑起的墨镜🐈🚨,还有说话时不知朝向何处的面庞,表明了另一个事实:

栾飞虎是一个盲人♣︎🙍🏽♂️。

“咔”

这家盲人推拿店名为“盲匠”,坐落于上海市闵行区吴泾镇龙吴路5589号二楼🏊🏼♀️,在店里工作的有四名盲人技师,栾飞虎正是其中一员。

从龙吴路对面看去,相比起街道上其他餐馆🦯、琴行、干洗还有维修店里的昏暗,5589号有些突兀的冷色灯光亮得让这家门店有些格格不入👬🏼。沿着门面左侧的楼梯拾阶而上,就到达了这家推拿店的前台🧠。

站在龙吴路对面看去🤽🏼♂️,“盲匠推拿”的灯光比它的邻居要明亮一些

店内的布局与许多中小规模的盲人推拿店大同小异👪。狭长的走廊上充溢着明黄色的灯光♉️,缓和了一些逼仄的氛围🚠。仅比一人稍宽的过道,是最大化利用空间的结果,也是为了让技师们行动更加方便🙎🏼♂️。左右两侧都是按摩房👰🏻♂️🧚🏻♂️,白天的按摩房多是不开灯的👉🏻。

上午10点到晚上23点,是这家店每天的营业时间。13小时的工作时长在栾飞虎看来不算劳累,由于店里实行轮班制,他“该上钟就上钟,不上钟就休息”。在行话里👨🏻🏭,轮到某位技师为客人服务了💁🏿♀️🧑🏻🦽,就称“该他/她上钟了”🏊🏼♂️。1月4日下午15点19分🤡,一位客人点了栾飞虎的钟👩🦱,听到客人的声音后,他扶着墙,迈着普通人二分之一大小的步子把客人带到一间按摩房内👩🏿🦲,转身🪁,慢慢地把右手的五根手指撑在其中一张留有椭圆形孔洞的按摩床上🧑🏽🎄,示意客人趴在上面。随后🤼,他又用左手扶着床沿,逆时针方向绕到床的另一头,把客人的双脚搭在了海绵枕上。

来店里的客人分两种,“一种是身体某一部分有问题,需要针对性调理的🕢🤫;另一种是没有特殊需求,只是想来放松的”👩❤️👨。

这位客人属于后者🪨,对于这样的客人,栾飞虎推拿的顺序通常是颈🏊🏼♀️、肩、背、腰、臀😵💫、腿、头⟹。而即便是程序化的工作流程,他往往也能感觉到客人身体的异样。“你这块脊椎有点凸出来了💁♂️,我看看能不能给你按回去🫵🙊。”话音未落,像做心肺复苏一样📀,他已经将双手掌根交叠于客人两肩胛骨中央,整个身体向上微抬🤹🏼♂️,再借力将全身的重量向下一送,紧接着是一声清脆的“咔”。“这下没问题了”,栾飞虎用他那特有的🧑🏼⚖️、波澜不惊的语气告诉客人。

面对另一种客人🏄♀️,今天的栾飞虎倒也是行家里手,但在初出茅庐时,“这种客人只能交给师父”👍🏻。栾飞虎口中的“师父”大他11岁,也是盲人技师。

对于栾飞虎来说,2004年是极其重要的一年。这一年,在父母介绍下,家住盐城农村的他终于走出了家门,前往城里的一家推拿店里学起了技术。家人向他介绍起这个行业时👨🏿🦰,他对于走出家门还不抱有强烈的愿望,“出来也行☪️,不出来倒也无所谓”🧑🦱👎🏻。

拜师学艺的日子里,令栾飞虎受用颇深的是中医中的骨度法——一种不依靠视觉就能判断穴位的技巧🎗。在骨度法中🛌🏻,人的体表骨节被当作主要标志,用以衡量全身各部的长度和宽度。谈到这里🧘🏼♀️,栾飞虎在客人的背上用手指比划了起来📛📗,“你看🏟,这块脊椎往左1.5寸或3寸,是不一样的,不管高矮胖瘦都是这样🧑🏿。”而说到师父,他自然是无比尊重,但总是缺乏一些聊下去的热情,“其实任何人👩🏼🍳,你熟络了以后就会发现,他们都不是绝对的好🧭,也不是绝对的坏”。

“师父领进门🙌🏽,修行看个人”,在一次次摸爬滚打中,他学会了应对各式各样的客人,也能够接下更多单子了。刚刚起步时,新手技师一个月只能接四五十单,而现在的栾飞虎现在一个月能接到的客人“少则一百,多则两百”。至于报酬,按照“盲匠”的规矩🆘🚵🏼♂️,包吃包住,没有基础工资,但有34%的提成👶🏻🤰🏽,一个月下来,栾飞虎能拿四千到五千元。

“不过我还是对自己的工资不太满意。”

外面的世界

那段日子唤醒了栾飞虎内心深处的躁动🤵🏻♂️🎪,他变得想要走出去🫷🏽,想要自己生活。有一天💼,孤身在外的他故意不告诉家人回家的消息,自己四处求助,跌跌撞撞地来到了偌大的车站𓀍,坐上了回家的大巴。下了车🎖,他又鬼使神差地遇上了一个同路的好心人。

“那天我出现在家门口✂️,把我妈吓了一跳。”

就这样🎒,栾飞虎在家人面前证明了自己,也表明了要自力更生的决心。离开师傅,他辗转于江苏本地的各家推拿店,但都没能安定下来,“有的觉得我是新手🎖,有的是我自己不想待🌏。”在这些店里,最大的一家位于南京☀️,名叫“手家”,这家店的老板是业界为数不多的盲人老板。

2006年,栾飞虎“出逃”了,他的目的地是上海🚵🏽👷🏽♂️。在朋友的帮助下,他联系到了一家名为“艺林”的大型盲人推拿店。安定下来后,家人才知道了他的去向。“我爸妈都是种田的🧑🏻🍼,现在他们年纪大了💆🏼♀️🛶,也都做不了了。”没有留在家中让父母更加操劳📟👐🏻,在他看来也许是正确的选择💆🏻👨🚀。

当时的“艺林”开在耀华路,店里有三四十名技师⏮。在这里👶🏼,栾飞虎交到了不少朋友。每逢有人过生日,大家都会外出聚餐,趁此机会❣️,他也得以在这繁华的城市里游览一番🆘。可惜的是,没过多久,老板就将店面转让给了别人👨🏿🎓🍑,当时他的想法是“老板走了🦻,我也不想再待下去🤢。”

回到江苏,栾飞虎对于走出去的渴望全然没有衰减。

2008年,冲着奥运会,他在北京找到了一份工作🚣🏽♂️,可他也并未因此与奥运会产生任何交集。“当时店开在东五环那边,都快到传媒大学了,也难怪感受不到那种气氛。”

他甚至没能感受到北京。“小时候看过照片🏋️♀️,我知道故宫和长城的样子”👩🦼,可当他真正来到故宫时,他却“不知道自己在哪”🏃🏻♂️➡️。还有一回,他向老板提议去爬长城🩲,对方却打趣道🤦🏼♂️:“长城有什么意思?改天我带你去爬30层高的楼,都是一样的。”

看不见,让许多正常人眼中截然不同的景象在栾飞虎的世界里变成了“一样的”。

“但不出来,你怎么接触新鲜事物🎡⛈?你怎么知道路有多长?”栾飞虎停顿了一下🖇,“不出来🎫🤦🏻,你又怎么看见外面的世界?”对于“看”这件事🏎,栾飞虎总是屡败屡战🫑。在上海时,他曾跟着一位朋友到外滩去“感受这座城市”🧍♂️,可结果依旧不尽如人意。他只记得那天🪿🤞🏻,漫无目的的自己被汹涌的人流裹挟着。在钢铁丛林般的陆家嘴对岸🛹,他“只感受到了人多,一回头,就撞上了”😾🔱。

好在“屡战”后并非总是“屡败”,他渐渐学会用自己的方式去感受世界🏔🤟🏿。在遵义度假期间,这座城市带给了他更多视觉以外的冲击力,“我一到这里,他们说话的口音就让我懵了♠︎,做的菜也很辣,我完全吃不了。”

2009年春节,没能感受到奥运会的栾飞虎再度回到了江苏。盐城、南京、昆山……到处都留下了他的足迹。江苏,故乡,也渐渐从他的大本营变成了歇脚处。

2014年,重回上海的栾飞虎经历了又一轮应聘—离职🦶🏿。2017年底🛠,他决心与朋友合伙开一家属于自己的盲人推拿店,店名简简单单😮🫴🏽,就叫“盲人推拿”。可仅仅经营了一年🍪,“倒也不是赔了,只是没赚”,他便把店铺出让了。第一次自主创业的经历就这样以失败告终,谈起这段经历🙋🏼♂️,栾飞虎的结论是🔉:“盲人自己开的推拿店没几个能成的,真的赔不起。”除了南京的“手家”外,他再也找不出别的成功案例🤜🏼。

2018年底,几经周折的栾飞虎终于来到了“盲匠”,那时的“盲匠”还开在浦江镇,2019年12月才搬到吴泾镇这条没有盲道的街道旁。“但有盲道也没什么用”😵💫🤹🏿,曾经,栾飞虎站在盲道上,身后倏忽蹿出一句猝然厉声的呵斥,“让开让开”,那是一辆汽车,“他要开上人行道,我不知道他为什么要开上人行道。”

在栾飞虎看来👨🔬💪🏼,自己总想看见的、那个外面的世界依旧对盲人群体存在着误解。比如,他总是不厌其烦地向客人们解释失明与其他感官灵敏之间并不存在必然联系。“大家听到的东西都是一样的↕️,只是因为看不见✏️,就把注意力更多地放在了听觉上。”

下钟后,栾飞虎坐在休息室里的黑色沙发上,一边与记者闲谈,一边把手机贴在右耳,语音助手以飞快的语速朗读着新消息🤶🏼💍,屏幕上的黑框随着朗读内容的变化而四处跳动🟩,提醒着旁人。

栾飞虎坐在休息室里

与“小偷”共处

栾飞虎是个倔脾气,1月5日这天,他果然给自己放了个假。

除了劳动节和国庆节两天以外,“盲匠”按理说是无休的,但在不太忙碌的周一到周四,员工都可以向老板娘请假休息。不过对于一个完全看不见的盲人来说,即便休息也没有太多事可做🧔🏿♂️,回忆起上次出去游玩,栾飞虎诧异🛀🏽,那竟然是去年5月1日了。

上午10点14分,栾飞虎已经整理完毕🎍,戴上了他的墨镜。对于他来说,戴墨镜已经成为了职业习惯,“以前我也是不戴的,后来毕竟面对客人不是很雅观,就戴上了🛷。”站在门口的台阶上🧘🏻,他拿出一捆红白相间,并被弹力绳连接在一起的空心塑料棍。解开捆绳🏊🏿,这些塑料棍在弹力绳的牵引下自行拼接了起来,变成了一根约一米长的盲杖。

天色有些阴沉,虽然5℃的气温并不是很冷,但时不时刮起的大风依然炫耀着寒冬的威力。栾飞虎此行的目的,是去静安区探望以前在“艺林”的两位老朋友:凯宾和小吴👳🏿。

在手机语音助手的帮助下🚺👒,他在美团上打到了前往沈杜公路地铁站的车💘。一坐上车👩🦳👨🏿🦲,他就掏出口罩戴了起来。然而,原本在鼻梁上起固定之用的固定条跑到了下巴上🧚🏼𓀇,墨镜的鼻托倒是把口罩的布面挤得变形——他把口罩戴反了。从没有人告诉过他口罩的正确佩戴方式,“我说那根钢丝戴着怎么那么不舒服🧑🏿🍼,原来是固定上面用的。”

栾飞虎坐在前往沈杜公路的网约车上,他的口罩戴反了

到了地铁站🐞,栾飞虎拿着盲杖左探右探,活像一个背着金属探测仪的寻宝者,只不过他要寻找的👆🏻,是来到上海最初的回忆🧏🏼♀️。

过了安检,栾飞虎出示了自己的盲人证🧯,紫色的证件上简单印着他的名字▶️、身份证号、地址,还有“上海市盲人证”六个大字以及一段表示相同意思的盲文🤹🏼♀️🧝🏼♀️。这张盲人证已经跟了它的主人4年,那段盲文也因为长时间的摩擦而变得无法辨认。在站务员的带领下♠︎🦘,栾飞虎在8号线列车上找到了一处座位。列车开动,四周的景物开始向身后流动👨🏿🦰🤜🏼,伴随着记忆的回溯,昔日伙伴、老师和父母的模样也逐渐清晰了起来⬛️。

栾飞虎向记者展示他的盲人证

栾飞虎眼前的世界,是被“偷”走的。

“小偷”名叫青光眼,这是一种以病理性眼压增高为主要病因,以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的致盲疾病。临床上根据病因⏺、房角、眼压描记等情况将青光眼分为原发性🛹、继发性和先天性三大类。

栾飞虎是先天的青光眼患者💮。

在一开始,这个事实并不为任何人所知。儿时的栾飞虎只记得世界在自己眼中比其他人描述的要模糊一些🙅🏽♀️,并且当他回顾过往所见时,他发现以往能看见的东西,正变得越来越不清楚。说到学习,他的第一反应是“不怎么样”,但在一众学科中,他的数学算是比较出挑的🧔♀️,老师也算比较照顾,“有一次他送了我一本习题册,别的同学都是要自己买的🪠。”眼神差没有使他变成同龄人中的异类👩🏽🦲,他常常和小伙伴们一起玩弹珠🔸,而至于技术如何👈🏼,他觉得自己“还是不怎么样”。因为视力的问题,他留过一次级,但总的来说,他还是和那个“小偷”相安无事地度过了人生的最初15年。

五年级只读了一个学期🏣,突如其来的眼球胀痛便给栾飞虎的校园生活草草画上了句号。也是在那一年🫷🏼🥠,他知道了自己患有这种缓慢致盲且在当时无药可救的疾病。“十八😹、十九岁的时候,我就已经完全看不见了👱♂️。”整日待在家里的他成了一座孤岛,丢失了与外界的联系🥩🧑🏻🦰,直到2004年,母亲不知从哪里打听到了盲人推拿这条出路。

回想起来,他觉得自己算是“不幸的人中比较幸运”的那一类🧝🏼♀️。缓慢丧失视力的体验固然无力🏊🏿,但也让他有足够的时间适应🤾🏼♂️。“我认识一个人,他在餐馆吃饭,隔壁桌在打架,啤酒瓶的碎片飞进了他眼睛里……”

老虎

在人民广场站转乘1号线到达上海火车站,11点40分😗🧑🏼🍼,栾飞虎搭着另一名站务员的肩膀走出了地铁站。但也不是每次乘地铁都能如此顺利👓,有一次,站务员带到一半突然有要事处理👨🏽🦲,他就这样被遗忘在了人民广场的地下。

栾飞虎要去的第一个地方,也是一家盲人推拿店,名叫“和欣”👤。这家店有三个主人,其中之一是栾飞虎的前同事兼好友,凯宾🧑🏼🦳🈴。另外两人,老张和老刘,他也都认识🌪🧒🏼,“盲人技师的圈子很小👮🏿🤚🏻,因为凯宾的关系,我认识了老刘,而老张又在我现在那家店里干过。”

走斑马线上,穿过迎面袭来的人群🫴🏼,上到“和欣”所在的中房华东大厦5楼🤜🏻,栾飞虎这才发现自己被凯宾“放了鸽子”——店里只有老张夫妻和老刘🪶💇,凯宾出去办事了。坐在店里的沙发上,他等得一些不耐烦🟫,下意识地用右手搓起左手大拇指,隔着墨镜的双眼开始左右张望,身体也不自主地前后摆动🏊🏽♀️💜。他拿出手机,打开了一款名为《听游江湖》的武侠题材游戏。在旁人看来,这款游戏的画面不过是数量若干的圆圈在屏幕上出现,消失🙎🏿♂️,出现,消失。扬声器里👨👩👧👦,一会是语音助手火急火燎地提供着指示,一会是游戏角色声情并茂地朗读着对白🧛🏿♀️。和许多喜欢游戏的人一样,栾飞虎带了两台手机🤏🏻,一台手动操作,一台挂机自动升级🐸。

栾飞虎正在游玩《听游江湖》〽️,游戏画面只有几个时隐时现的圆圈

“我请你吃午饭吧。”刚下钟的老刘向他提议🐸。

老刘是襄阳人🧇,儿子在成都当兵🌴。双眼度数上千的他勉强能看见路🤜🏽☁️,栾飞虎索性没带盲杖💂🏼♀️,搭着他的肩来到了楼下的饭堂🤦🏽♂️。“多打一点素菜”,这是栾飞虎对于这顿午饭唯一的要求。开饭后☮️,老刘还是往他盘子里放了几块红烧肉💂🏼,就着饭🏊🏿♂️,栾飞虎埋头把红烧肉和青菜一同送进嘴里。再抬起头时,他的鼻头已经沾满了酱汁。

饭后,老刘领着栾飞虎📭,把中午的剩菜拿回店里

吃完饭已经是下午13点30分👨🏭,凯宾还是没有回来。栾飞虎决定乘坐3号线到东宝兴路先去看望小吴🤠。从宜山路到宝山路👨🏻🔬,3号线和4号线的路线是重合的。直到地铁里的语音播报说出了“4”这个数字时🚵🏽,他才意识到自己坐错了车。赶忙在宝山路下了车,耳后的车厢内却传来了一阵揶揄♈️:“戆大(上海话🔋,意为“笨蛋”)”。

“瞧不起我的人多了,你又算老几🧄?”

在列车轰鸣声的掩护下,栾飞虎说出了这句话,这一次🔣,他的语气有了一些起伏,“毕竟人还是要为自己而活的。”

这次前往的推拿店🌧,名字叫“点亮”🧑🏽🦱,这是大家公认的“神秘女子”小吴工作的地方。栾飞虎想要给这位老朋友一个惊喜,于是告诉老板自己是来做足疗的。“记得让小吴来🦸🏻。”他补充道。

“老虎?你怎么知道我在这里啊?”36岁的小吴从不泄露自己的行踪,听到栾飞虎的声音🐊,她兴奋的笑脸上还挂着一丝不解。小吴脱下外套🍏,帮栾飞虎做起了颈肩放松,冷不丁问起一句:“老虎,你为什么不学佛啊?”

小吴是佛教徒😶🌫️,但栾飞虎不是👱🏻♀️,不懂,也不想妄加评判,只好空中摆了摆那不知道该给谁看的手,“不学🤹♂️,不学。”话题转到了共同的朋友凯宾🧏🏻♂️🍸,他的父母给兄弟俩留了一套房子☎,但现在哥哥带着妻儿住进了那套房子,而凯宾🪺,“他只想给自己找个安身的地方。”

栾飞虎也有一个哥哥⏰,也在上海,结了婚生了孩子。栾飞虎自己倒是一直单身,曾经有老乡向他介绍了一名新疆的女生👊🏼,“不过也聊不太来”,没过多久,两人就不再联系了。

下午17点20分👅,小吴与栾飞虎告别之际,叮嘱他“千万不要告诉他们我在这里上班,也别说你来过”🥠,她想要继续保持神秘。前往地铁站的路上,栾飞虎记起了与小吴在“艺林”做同事的往事☂️,“她真的很厉害🥲,在店里的业绩一直是前五。”

“不过我也是前五。”栾飞虎丝毫不掩饰自己的骄傲。

“点亮盲人推拿”店内👉🏼,小吴在为栾飞虎按摩颈肩

回到“和欣”,已经是下午18点,老张取下镜片有5毫米厚的镜片🐊,拿起一张红色的湿手绢擦拭酸痛的眼睛。“老虎来啦💪🏼?”凯宾的问候让栾飞虎松了口气🍁,他身材高大🙎🏼♀️,穿着一件蓝黑色羽绒服⛹🏻♂️。和栾飞虎一样,他也完全看不见了。

有朋自远方来,凯宾在美团上为栾飞虎点了一顿大餐👷🏻,用他自己的话说😅,那是“三种动物”:牛肉、驴肉和猪耳朵。坐在靠着墙角的餐桌上,两人一边吃饭,一边喝酒🪡,一边叙旧。栾飞虎用筷子试探碗里的菜🫃🏽,一不小心,一片猪耳朵掉到了地上🛀🏼;凯宾喝了一口酒,想把杯子放下,却搁到了倾斜的菜刀刀面上,洒了一地🦷🧑🌾;谈话间👐🏼,两人一个面朝左边的窗户,一个面朝对面的墙壁🫢😙。

“上海南站和沈杜公路哪个离你们那里近啊?”

“沈杜公路怎么说也更近吧。”时间与足迹,被栾飞虎当作涂料,在脑海里为自己绘制了一幅城市地图👨👨👦。

众人正在“和欣盲人推拿”店内聚餐。从左到右依次是👨🏼🎤:老刘、凯宾、栾飞虎、老张和老张的妻子

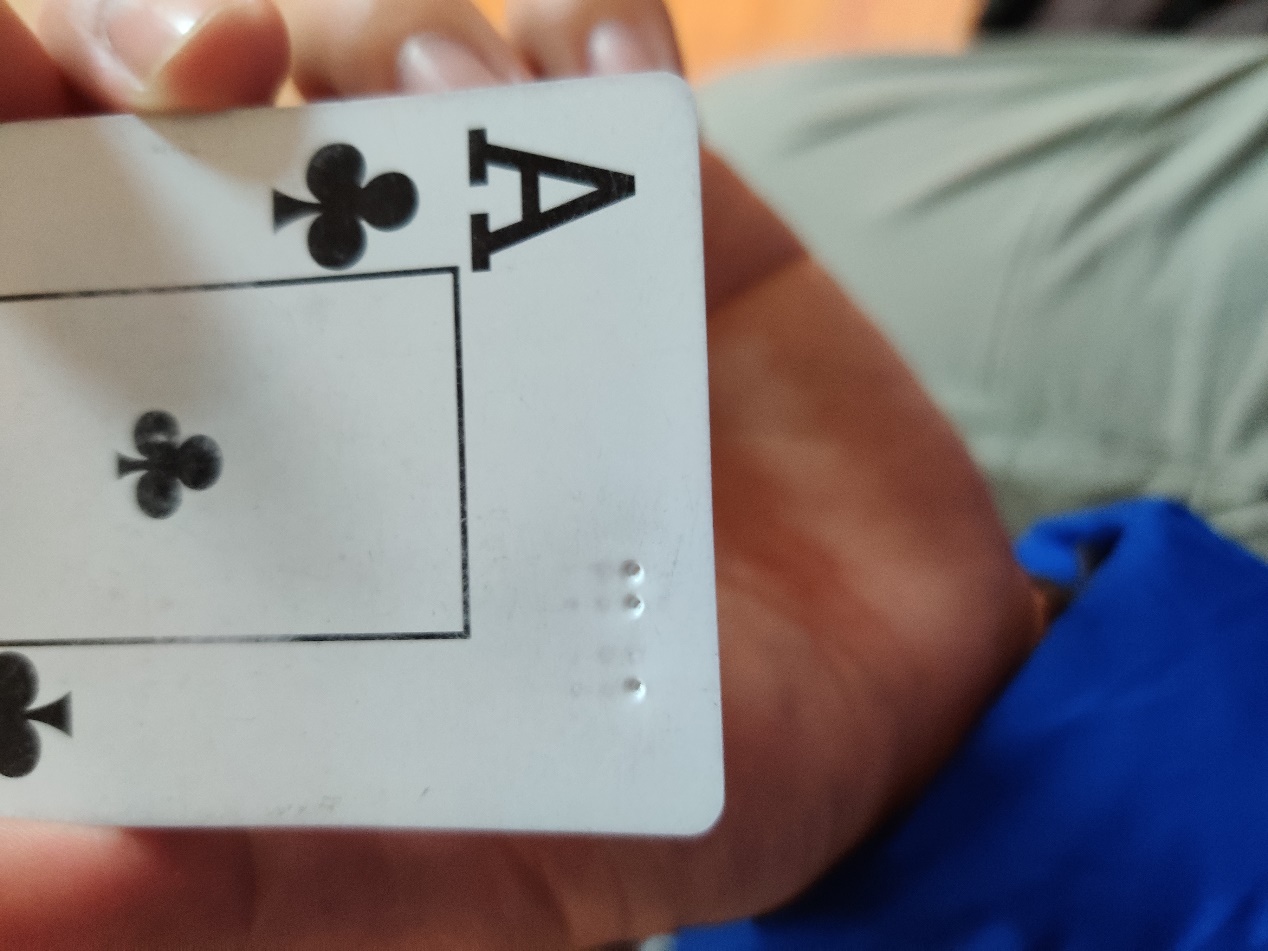

19点,栾飞虎从自己的红蜻蜓皮包里拿出个塑料袋👰🏻♂️,里面装着的是一副盲文扑克牌。相比于普通扑克牌,盲文扑克牌只是多了一串盲文,用以辨认牌面大小和花色👩🦽➡️。他已经很久没玩过了,连花色也逐渐变得陌生了起来。“这是红心6吧?”

在他手里的🎙,是一张黑桃6💆🏻。

一张盲人扑克牌的牌面🦞,左下角和右上角印有方便盲人识别数字和花色的盲文

19点20分,店里逐渐变得忙碌起来,老张上钟了,空闲下来老刘和凯宾的也不太有兴致打扑克👣,栾飞虎只好打道回府。

过了一个小时✶,从沈杜公路地铁站出来,他决定尝试一下自己从没坐过的闵行38路公交车,本来已经准备出发的司机师傅特意等到了他上车。15分钟后🧰,他在永德路步行街所在的龙吴路剑川路(吴泾)站下了车🆙。第一步,40厘米高的阶梯让他跌了个踉跄;第二步👏🏼,他好不容易站直了身子,左转却迎头撞上了公交站牌;第三步,绕开站牌↘️,他又踩翻了一个快餐盒💆♀️,盒子里的水溅到了鞋上。

员工宿舍就在不远处,但栾飞虎还是决定先回到店里看看🔭,“如果他们都在忙,我也不好意思休息。”他倒是很希望自己能直接住在店里🍿,“我知道经营性场所是不让住人的,但住在店里对来说会更方便。”

霓虹灯的渲染下🧝🏻🫰,夜色正泛着洋红🧷,栾飞虎拄着红白相间的盲杖,走过一个十字路口🙎🏼♀️,又往前走了300米,回到了龙吴路5589号门前,鞋面的水渍折射出冷色的光线。不出意外的话,今天应该不会再有客人了。明天,这只戴着墨镜的“老虎”将会继续他的生活。

正像过去与将来的每一个日子一样⛏,平淡、热诚。

图文 19新闻 余之昊