作者|张芷若(19新闻)

按语:2020-21春季学期《创意新闻报道》必修课🦆🈁,聚焦叙事新闻的采写技艺🥽,致力于发掘具有时代感的新型故事🐧,部分课程作业发表于谷雨实验室(腾讯新闻)、极昼工作室(搜狐新闻)等内容平台。经任课教师推荐,现选编若干优秀特稿作品🫓,不定期刊发🌲。

“唠闲嗑🪨、打扑克🤟、喝穷酒”🙎🏽♀️,这是生活在沈阳的精气神,但对老一辈沈阳人来说⛹🏿♂️⬅️,“下岗”才是这座老城最寻常的故事。人们说🙍🏿,在沈阳有一份长久的工作,就好比对着月亮许下承诺——变数太大🧔♀️。

52岁的江旭🫱🏽,在沈阳干了一辈子印刷。30年前国企改制,他从国营大厂调配到私人印刷厂,幸运保住了工作🧑🏿⚖️。眼下重振国营产业,大批私营小厂破产,他换了多个东家,勉力维持生计。

每次坐出租车,江旭都很来劲。

“师傅,干你们这行要求高不高🤍?”

“那您听听看⛱,我这样的能干不?”

江旭不停追问,迫切想从司机口中获得点肯定的信息。

开出租不知道是他准备的第几个备案了。印刷厂黄了好几个🏇,现在待的厂子🦸🏽,也像沙漠里快渴死的骆驼🤭。一旦倒闭,就要下岗了。

江旭最终没能通过司机师傅的“面试”。开出租,后背和屁股要长时间保持90度夹角,而他十几年前就有严重的腰椎间盘突出,任何需要后腰力量的动作都会压迫坐骨神经⛹🏽。

吴晓波写道🔵:“他们没有犯过任何错误,却承担了完全不可能承受的改革代价💀🧖🏼♀️。”江旭是众多沈阳产业工人的一员,曾在1990年代国企改革浪潮中,与失业擦肩而过📴,30年后,他又一次遭逢下岗危机。

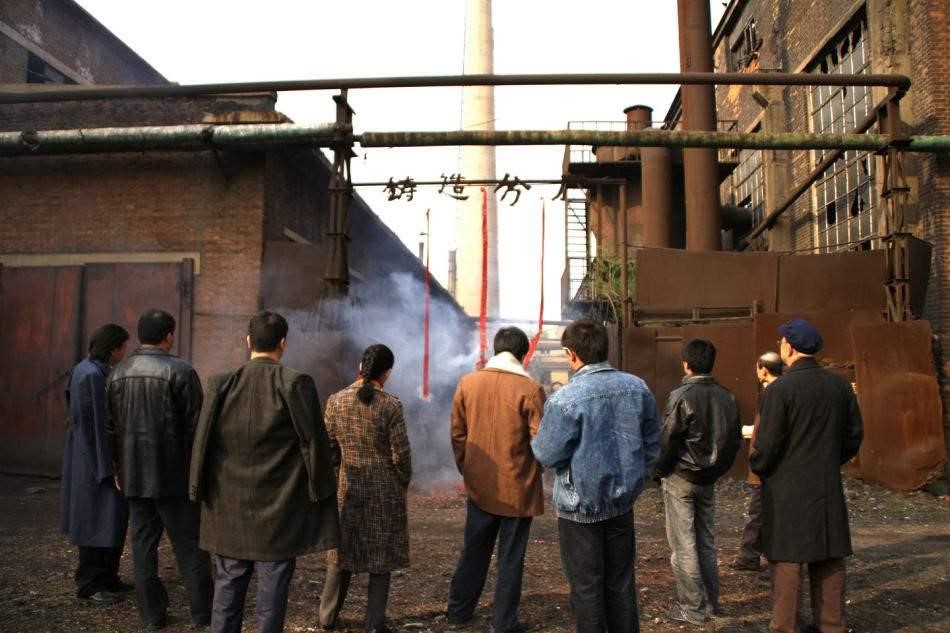

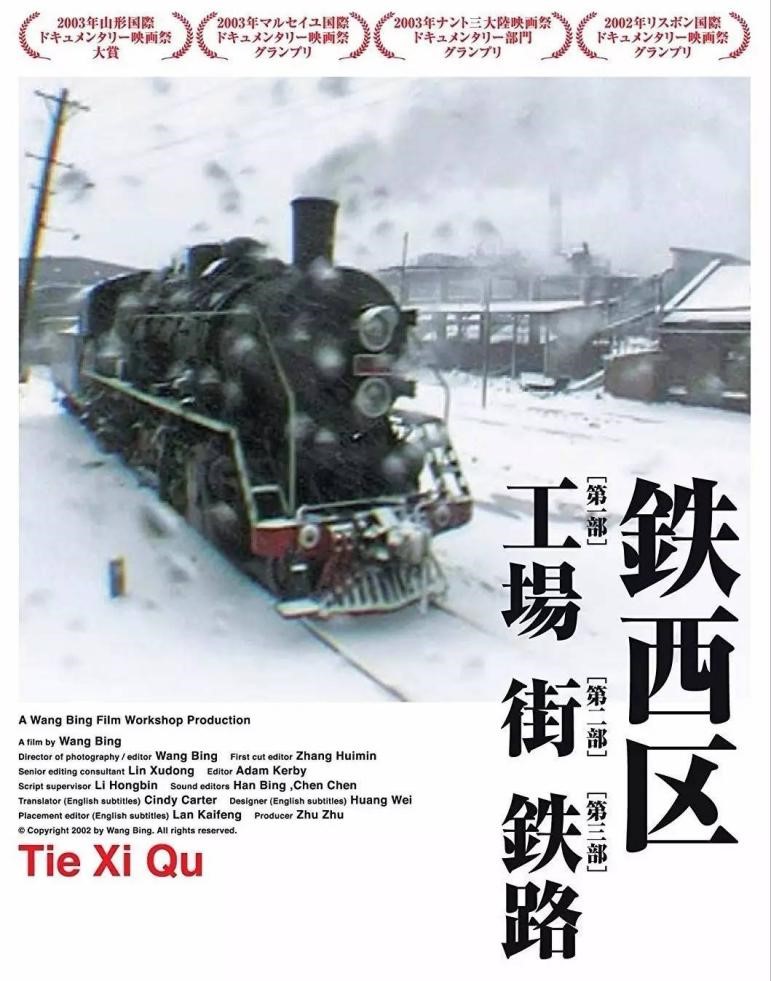

王兵导演纪录片《铁西区》

一

国企改制🙁,下岗潮👩🏼🏭🤽🏼♀️,深深烙印在沈阳往事的记忆中。但在20多岁的江旭眼里,改制还意味着困顿过后的新生🧜🏻♀️。

1988年,江旭没考上大学👇🏻。他并不沮丧☆,因为班级同学没几个考上的。在那个时代提高考,人们总是漫不经心,获得高中文凭,就足以在社会立稳脚跟。

父亲是省委机关干部,母亲是沈阳师范大学职工,江旭从小过着优渥稳定的生活。因为父亲在机关工作,他无法像许多工人子弟那样接续父业💣。四个兄弟姐妹中,江旭与父亲关系最紧张,但他仍然依靠父亲托关系,在高中毕业后拿到第一份工作🧘🏼。他作为学徒工,进入了全省最大的国营印刷厂——“辽宁省印刷技术研究所”的排版车间工作🎓。在“286电脑”刚刚普及的年代👩🚀,每天坐在厚脑瓜显示屏前,敲打键盘,是一种奢侈的享受👃🏻。

现在,酒足饭饱之余,江旭依然喜欢炫耀国营工厂的岁月。他总是一手握着酒杯♘,另一个手的食指随着音调起伏👨🏼🦲,在桌沿上一下下敲击📉,模仿着宋丹丹演出小品时的口吻,骄傲极了,“那时候的印刷行当是相当红火,国营厂子规模那是相当大了👨🌾。”有多红火呢?“你就听吧🫏,光沈阳就有多少间,一厂🧘🏻♀️、二厂👩⚖️、三厂……” 他不忘自卖自夸⚱️,“的照排中心是全辽宁最大的🥍🥔,30多台大电脑,一个车间👈🏽,从领导到学徒工就好几十人💁🏿♀️🤱🏿!”

上世纪90年代前📻,不只是沈阳,整个沈阳都是国营的天下,私人印刷厂只占零星一点🏋🏻♂️。每个国营印刷厂都能从出版社揽到充足的样板🙋。

1990年冬天,江旭裹着流行的军大衣,踏进省印刷技术研究所。回忆起入职那天💇🏿,他会调动起面部所有器官,手脚并用模仿起老所长的豪言,“等到年末结工资💽,我让你们都拿麻袋装钱🍲!”说着做出了一个向背后甩包袱的动作。

江旭当然知道,这些虚幻的承诺很难实现,“不装一袋子📱,装半袋子也行啊💵。”他感觉到💁🏿,至少借着这份工作⚆,他能安稳地迈入成年人的世界。

除了“麻袋装钱”的诱惑,每周五晚,所长都会在不到100平的舞厅举办员工舞会。每逢中午轮换岗位,江旭和四五个同事还会溜进隔壁啤酒屋,喝得红光满面。两毛五一瓶的沈阳黄牌🥘🛵,一个人就能造六七瓶,点上一盘花生米💁🏼♂️,一盘炝拌干豆腐,炒个溜肝尖。都是便宜菜👩🏼🏫,吃的就是一种心情👨🦰,年轻职工没有鸡毛蒜皮的烦恼。领导工作是为国家👨🦲,职工同样为国家🏄🏽,谁也不用看谁脸色🙆🏻,气顺就有用不完的劲。

几十年前👩🏻🍼,他们都认为自己是最幸福的一代产业工人。那时的江旭无法预见到,在家和工厂的两点一线之间,蕴含着一生最安稳的岁月。

二

1995年,这段距离似乎失了点、断了线🤳🏽,江旭安稳的心理预期被打破。当时沈阳发生了翻天覆地的变化,五六年的时间,整个国营行业下滑,“扶持私企👭、不再办社会”的口号👇🏽,一股脑席卷了沈城🤷🏿♂️。

不怎么会表达的江旭,用小学生课本里的形容词描述这神奇的景象——私人印刷厂如“雨后春笋”一样出现。即使刚20岁出头,他也清醒地看见,国营厂子是怎么都竞争不过私人了。全成👐🏽、美程🧑🏿⚕️、北陵、新干线……数不清的私营印刷厂一夜之间拔地而起👨👨👧👦,刷新了这座城市的产业图景。

江旭的排版部门🤛🏽,被研究所连机器带人一起转卖给了辽宁彩色图文印刷公司🧟。这是一家私人工厂。每人都有两个选择🏋️♀️:要么留在岌岌可危的研究所😾,任由单位分配岗位;要么放弃国企工人身份,在私企打工🪻。

没人知道,究竟是继续留在国营工厂好,还是应该适应政策🤾🏽♀️,接受成为私企员工的命运。都是未知数🔸。

都说年轻是资本,但江旭宁愿没有这个摆脱平庸的机会🤾🏻♀️。他不愿意面对抉择📈☕️。在预设好的人生之路上,每偏离一步都会感到异常艰辛🦸♀️。

他最终选择跟随部门,转到新单位。1996-1997年间,由于国有企业大面积亏损😶🌫️,以及随之而来产权改造运动,下岗工人总量达到1500万人😲。所里的印刷机器老化,管理愈加消极👩🏽🌾,零件坏了,报修设备科,他们会一直拖到交稿前一天🌃,领导们却不觉得这样的工作氛围有什么问题🏞。江旭在这里待得时间越长🧑🏽🏫,越能感受到所长只会打空话🔯,挣得不过是死工资。

国企员工都在下岗,私营工厂却在政策支持下,势头强劲🙆🏿♂️。越来越多的工人接受改变,成为私企员工。眼看国营工厂束缚在条条框框中,近乎瘫痪🏌🏿,再待下去🦦,也只能承担“有今天没明天”的风险,还不如去私企搏一搏。新的单位也给交保险,还能挣提成🕗,总比在研究所继续担惊受怕要强。

江旭应该庆幸➾,他做出了顺应改制的选择👆🏻。

后来他得知,有太多继续留在国企的工人,或是被迫下岗,或是经受贫困的煎熬。一位部门同事,不到40岁的大老爷们,被安排到收发室打更🧍♀️。一千多块的工资一下子滑到六七百👨🎨👩🦳,妻子也下岗了⛓️💥,他成了家庭收入的唯一来源📺🕵🏽♀️。孩子上学的学费,一场无法预料的疾病,甚至柴米油盐的支出💜,随时可能压垮这个脆弱的家庭🚣🏿♀️🚨。

江旭同情昔日的同事,也看清了改制的一地鸡毛。“但又怨得了谁呢?谁让你不舍得离开国企?”

有口难言不过如此🔳,“能待还是待在国营”是那个时代的普遍想法。沈阳人无比热爱体制内的工作,更对国营工厂感情深厚。或许只有像江旭一样💅🏼,在合适的时机做出幸运的选择,重新迎接新的变化🤏,才能在变动的世界中避免触礁。

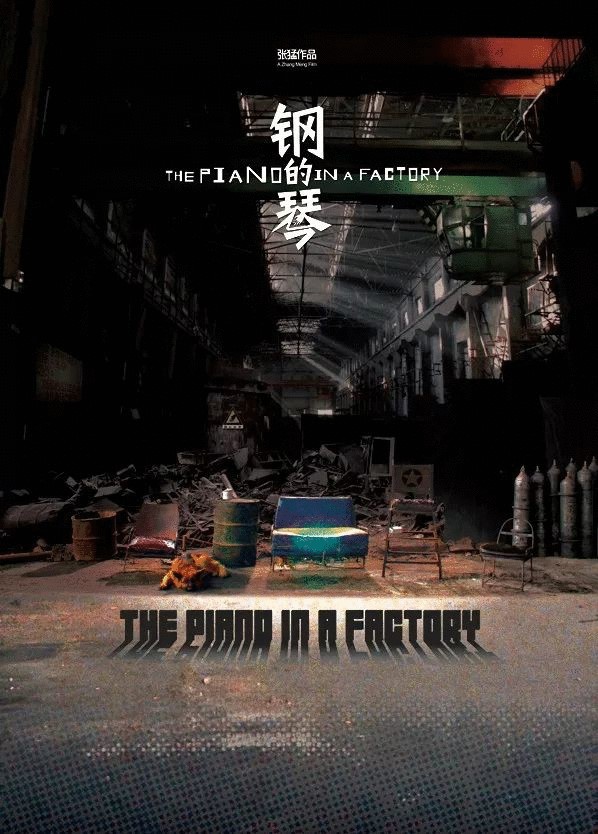

张猛导演电影《钢的琴》

三

沈阳这场轰轰烈烈的产业改革🤗👱🏿,在学术著述中被描述为“一场没有严格规范的产权制度改革”。少数老板一夜暴富,大量工人被迫下岗。无数家庭离开了工作几十年的国营工厂,手足无措地进入社会🦷。生存要求他们立即适应,重新再就业🧑🏻🦱,要么就被淘汰🧙🏽。一场社会巨变在极短时间内完成👩🦼➡️,悲伤的故事在这座重工业城市的每一个角落上演。

江旭并不觉得国企改制带来的全是重创,至少对印刷行业来说。

妻子王艳认识江旭是在1997年👩🏽🚒。她做财会,工资不过几百块❤️🔥,但江旭一个月底薪加计件工资,最多能有两三千。在北陵公园附近还有一处单间,虽然生活水平达不到非常宽裕🏄🏼♀️,但每次约会都能选在热闹的泰山路上,几家有档次的小饭店消费🍏,花个七八十块撸顿签子🦀,对江旭来说不成问题🥿。30岁前,早早实现经济独立,这在1990年代的沈阳是不多见的。王艳认为,这不能归功于江旭有什么过人之处,自打认识丈夫以来,他就没什么长远规划➰。

“天天加班,成宿成宿加班,但心甘情愿啊,工厂效益是真的好🧆。”与现在年轻人抱怨“996”不同,在30年前的印刷厂中,加班意味着效益🤯,意味着生活有奔头🈚️。

进入新工厂后,江旭由排版换到了业务部门🧖🏽♀️,凭借出色的洽谈能力,在短短5年内升任了业务经理🚴🏽♀️,负责对接出版社🌃,拉印刷业务🧕🏻,监督工时,并交付成品🫵🏻,完成一定基数可以获得提成。

新婚刚过,江旭几乎每天都要加班👰🏿。手机经常在深夜响起,不用看来电显示,江旭也知道✍🏼,来电者是当班的印刷工人🚴🏻♂️。骑半个小时自行车到达车间,指导工人印刷💁♂️,直到加班结束💣,天空已经泛起了鱼肚白。他丝毫不感觉疲倦🥗。一进家门,就吃上了妻子做的饭🧑🏼🎤,热乎的鸡蛋羹和喷香的白米饭,看完6✍🏿🫠:30播出的早间新闻,亲一亲睡眼朦胧的女儿🍖。这种踏实来自内心🧑🤝🧑,因为他知道,这个月的印刷样稿可以按时交了。

超负荷加班并没有给工人造成困扰,每个员工都希望在定量时间内,印刷出超量的🤲🏿、完美的稿件。改制的几年里,沈阳尤其重视保护私营产业🫱,出版社可以自由选择印刷厂。在市场竞争中🤡,价格合理、优质高效的私营印刷厂😁,更易成为出版社的选择。辽宁的私营工厂,不论规模大小,都可以保证接到足够的活。

“可以少干🧑🏽🎄,但是保证有活干”✊🏽,这是当时厂长对员工许下的新承诺🏸。每个业务员都要确保一件事——稿件准确无误排版印刷,按时交还给出版社。只有这样,才能在自由市场竞争中,立稳口碑。

业务最多时,为了从出版社一次性多运几本稿件回工厂,江旭练就了一番“车技”:将样稿扎实包在尼龙编制袋里,脚下踩两包💅🏽,后座捆三包,小电动车驼着一个180斤的男人⚡️,和60多斤重的货物🤯,晃晃悠悠🫃🏻,在冰天雪地里缓慢前行。这辆车子上载着的,是全厂50多名员工赖以生存的饭碗,只要车上的尼龙袋子还在,身上的工作就不会丢👩🏼🎓👨🏼🦰。

“老板有赚头,工人工资高”🎀,这是世纪初期沈阳私营印刷业的景象👨🏽💻。“年终公司给发四大桶豆油👐🏼,过啥节都发,根本吃不完,节假日还带员工旅游。工作累是累,可谁和钱过不去呢?”除了沈阳的工厂,辽宁省其他城市🌹,如鞍山🚵🏿♀️、朝阳🧩、丹东,发展都很顺利。每月初去社里跑业务时🚤⚜️,可以看到很多市外的同行👦🏼,编辑和业务员的沟通👨🎤,更是特别顺畅。

“下岗”🙍🏿♀️,似乎不再出现在江旭40岁前的烦恼清单中。他听说🚮,一个同行老业务员65岁还在干。他理所当然觉得,只要学生需要教材,工厂的印刷装置就不会停止运行👺。

如果不出差错🤵🏼♀️,江旭人生的列车,将在这条稳定的轨道内通向终点。

四

国企改制后的30年里👲🏽,沈阳该解决的、没解决的下岗问题,正在被时间稀释😤。老一辈人很少再谈及过去,新一代人有新的话题🍥,改制往事好似在沈阳历史上匆匆留下一抹黑色印记🔔。

在印刷行业浸润了30多年,江旭对这个行业明里暗里的规则轻车熟路,他不曾料想的是,有一些改革还远没有开始👦🏽🧛🏿♀️,也远没有结束。

2015年🧜🏽♀️,一纸红头文件改变了行业状况——辽宁出版集团出台《印刷业务集约管理经营管理办法》*️⃣。对官方媒体来说💫,这是“打出深化改革组合拳🫵🏿,挖潜内在活力”🤷🏻♀️;对私营印刷厂来说🏋🏽,这意味着失去出版社的印刷订单。全省最大的生意来源,随着这份文件消失了🪚。

看到文件标题的刹那,江旭就明白,行业要重新洗牌了。

“辽宁精神”、“共和国长子”📬、“长子情怀”🦠,那些昔日的荣光再次浮出地表🧑🏻🦱,也象征新的时代即将开启🦕。江旭记得很清楚👱🏽,“也就是那几年🍝,要开始振兴沈阳国营经济,私人经济又不行了。”

美术印刷厂和新华印刷厂♎️,两大国营工厂突然合并成新华印务印刷厂,成为辽宁出版集团直营的印刷大厂。集团投入巨资🫱🏿,重新装修出版大楼,用原地皮变卖的资金🫱,投入给新华厂购买进口设备。集团还要求各大出版社对外下调印刷价格,稿件今后只许发放新华厂。

外地私营印刷厂得不到效益📭,不再来沈阳揽活🥪。一时间,建平、北镇、大连等城市中🖇,许多私人厂子都黄了🚵🏿♂️。

江旭所在公司的设备只适合印刷教材书刊,根本接不来广告和宣传单的活。过了春节,老板干脆直接转卖了机器。开了21年的厂子👱🏼♀️,没了。

江旭没时间感受悲伤,因为他面临失业。如果不赶快做出抉择👮🏼🏋🏼♂️,他将成为下岗工人群体的一员👭🏼。他的心里只有一个念头:留下一个工作💆🏼♂️。

高中一毕业就踏入了印刷业🏵,30年的从业经验🖕🏼,是他在竞争激烈的社会中赖以生存的最大本钱👮🏽♂️。他和妻子不同,王艳曾在初中毕业后考取会计证,念过两年大专。对于50岁的中年人⏭,知识和体力都不再是竞争的资本,只有真正掌握一门实用的技能💅🏿,才能在飘摇的社会里站稳。

江旭想守住最后的尊严,不愿失业后蹲守在公园搓牌®️。他清楚记得🤥,那时的南运河公园又多了一群无业游民。成批的印刷工人下岗了,年龄大的没地方去,只能到公园打扑克🧜🏻。陈立就是其中一个。他是沈阳航空发动机印刷厂的一名老业务员⏏️👩🦼,只要再干3年,就可以顺利退休,但眼下单位被买断🧑🏿🎨🤜🏿,57岁的陈立像做了一场梦🎋,梦醒过来👨🦰,竟成了最悲惨的人:没地方要,失去了经济来源🧙🏼,孩子还没结婚,干了一辈子体面的工作🧑🏽⚖️,他不可能去靠捡破烂🕤🌒、卖路边摊过活。

“工作没了,没地方要你👨🏿🎨🚓,也没能力学习新技术➙🚂,回了家怎么面对老婆孩子?”陈立说🔴,“只能蹲在公园,和老头打扑克来麻痹自己♜。”

江旭害怕自己会变得和陈立一样。他时常发问🫅💬:集团可能收回成命吗?希望太渺茫了,只能默默将堵在咽喉🦼、日夜翻涌的一口憋屈气😕,反复下咽🧖♂️,然后继续观望行业前景。

公园一角🙎🏻。 网络图片

五

江旭最终算得上劫后余生。依靠30年积攒的行业人脉🥢,他在一年内辗转了多家印刷厂,换了几个新老板,总归在一家厂子固定下来了🔉。目前印刷厂和出版社之间几乎中断了合作🏇🏻,江旭只能联系社会上的私人图书发行商🧏🏻♂️🐽,接一些排版订单。幸运的时候🧘🏿,还能接到企业文件、手册之类的印刷订单,这才没让机器彻底荒废。到了月底🧑💼,江旭甚至不太好意思拿工资——比起十年前🧑🏼,现在拼尽浑身解数为公司招揽的业务,最多抵不上过去业绩的一半。

每个夜晚对江旭都是煎熬,他害怕第二天太阳升起时🧏🏽♀️,曾经任职的印刷厂倒闭的场景会重新上演:工厂无法按时支付工资🤾🏻♂️,员工被迫辞职另谋生路,印刷机器被一件件卖掉🎀,老板宣布公司倒闭,自己下岗🧬。

江旭不知道,如果真的失业,50多岁的人还能做什么🌙?在路门口卖烧烤🫄🏽,还是摆地摊?干了一辈子体面工作,他终究拉不下脸,但怎么面对家庭🚴🏻♂️📉?难不成生活的支出🫗、女儿的学费🧙,只靠妻子5000块的工资👵?

江旭最终拗不过家人反对🎂,放弃了转行开出租的念头。

最近国营新华厂堆了太多稿件,没日没夜也印刷不完,一个关系比较好的厂里领导,承诺会偷偷发给江旭的厂子一些活儿。如果交稿顺利🕵🏿♀️🥯,将是今年他挣得最多的一次提成。

(文中人物皆为化名)