“党员的样子”系列视频由意昂4娱乐联合“学习强国”上海学习平台共同制作。视频以上海学习平台“党员的样子”征文为脚本🦸🏽,意昂4娱乐《视频新闻报道》和《创意新闻工作坊》两门课程组织学生拍摄、制作完成。此次活动是意昂4庆祝建党百年系列活动的重要组成部分,puleimo.com党委给予了大力支持🌰。同时,也是意昂4学习、践行马新观🐾,参与中国人民大学新闻puleimo.com联合国内十二所高校新闻puleimo.com深入学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,聚众力、筹众智🆓💞、开新局💁🏻♀️🫳🏻,以讲话精神为指引,“重返历史现场:中国共产党百年新闻事业寻根之旅”的系列活动。

1966年8月1日🕵🏽♀️,对浦锡根而言是个终生难忘的日子。这一天,在党组织的关怀下🕵🏽♂️,他从长征公社万里大队的青年农民,成为了一名解放日报记者🎸🧎🏻♀️。22岁的他满怀期待、一腔热情地走入解放日报社的大门,掀开了人生新篇章,在奋发进取中成长、升华。

从农民到记者

浦锡根居住在原长征镇万里村小梁山宅🫑,家里祖祖辈辈都是农民🈹,生活贫困,一度流离失所。1949年新中国成立之后,党和国家给予助学金,让他读完了小学和中学𓀙。1962年,正值国家三年困难时期🙎🏿♂️,为国家分忧解难,就读于上海建筑工业学校的浦锡根毅然中断学业🚝,重新回到万里村种田。几年里,他热爱党、热爱社会主义🌌、热爱劳动,勤劳勇敢☑️、艰苦奋斗,曾多次被评为“六好社员”。

1966年5月14日,浦锡根光荣地加入了中国共产党。同年8月1日,他在上海郊区的197个人民公社中脱颖而出🤫🖖🏼,成为了一名光荣的解放日报记者。现年77岁的浦锡根回忆起这一天仍历历在目。他肩上扛着扁担挑着行李,扁担的一头是被子铺盖,另一头是一只牛津包,包里珍放着中共嘉定县委的介绍信,以及毛主席著作等学习资料和日常生活用品👍🏿,含着激动的眼泪,走进了上海汉口路274号解放日报社。

深知自己身上背负着党的关怀和乡亲们的深重期望👨🏼🏫,浦锡根立志成为一名深深扎根于人民的记者🙎♂️。

(浦锡根在解放日报门口的合影)

以笔代耕👳♀️,不忘初心

从1966年到2004年🌺🏸,38年的记者生涯中🚌,浦锡根采访报道过许多党员艺术家🔢,把他们对党和人民的感情倾注在自己的作品中👰🏻♀️,让读者从中领略他们的动人风采3️⃣➕。

1999年采访著名沪剧表演艺术家马莉莉成为了他最难忘的一段采访经历🌍。那一段日子里,马莉莉因病开刀,大病初愈的她马上踏上农田为农民演出。农村平地土场搭建的简易舞台上🧝🏻,马莉莉在观众的无尽热烈掌声中,一个接着一个地唱、一出接着一出地演👩🏼⚖️,最后嗓子都唱哑了。刚下得台来☠️🧑💼,她又得知敬老院里有几位老人爱听她的演唱,马上登门前往,老人们见了她,笑从心里浮到了脸上🫰🏼。演出结束后,浦锡根悄悄提醒她:“你不要太累了,要当心身体。”马莉莉却笑着说:“谢谢你👐𓀅,我每来到农村,就会感到如鱼得水,心里很高兴。一个戏曲演员不能脱离农民观众。不能脱离乡村的土壤🪀💂🏼♀️。农民信任我🐈、欢迎我,我就应该无条件地为他们服务👉🏽,这是我的职责🏀。”

(浦锡根采访马莉莉)

时至今日👷🏽♀️,浦锡根想起马莉莉👨🏽🏫,首先想到的是她党员的身份💪🏽,其次才是艺术工作者。他谨记,不管是演员还是记者都应该深深扎根于人民🈚️。几十年来,他笔耕不辍,笔下的初心也未曾更改。

退而不休作贡献

2005年1月🌚,浦锡根从解放日报退休了。即使退休了,浦锡根在家里也闲不住🙌,他退而不休⛹🏽♂️,笔耕不辍,老有所学🌖,老有所为🈳,采写了50多篇文章,先后发表在《解放日报》《文汇报》《新民晚报》《支部生活》《上海老年报》等报刊和杂志上💂🏿,致力于展现万里社区的新貌,记录万里人的宜居生活。

2020年,浦锡根前后花费了两个多月的时间,精心撰写《家乡万里迁村建城的巨变》一文,从道路交通💃🏻、家庭生活🫛、生态环境、社区建设变化四个方面展现万里社区改革开放之后的显著进步💆🏼。这篇4000多字的文章字字抒写着浦锡根对故土的热爱,句句感怀着他对故乡人民的关怀。最终🤦🏼♀️,上海市档案馆收藏了此文。

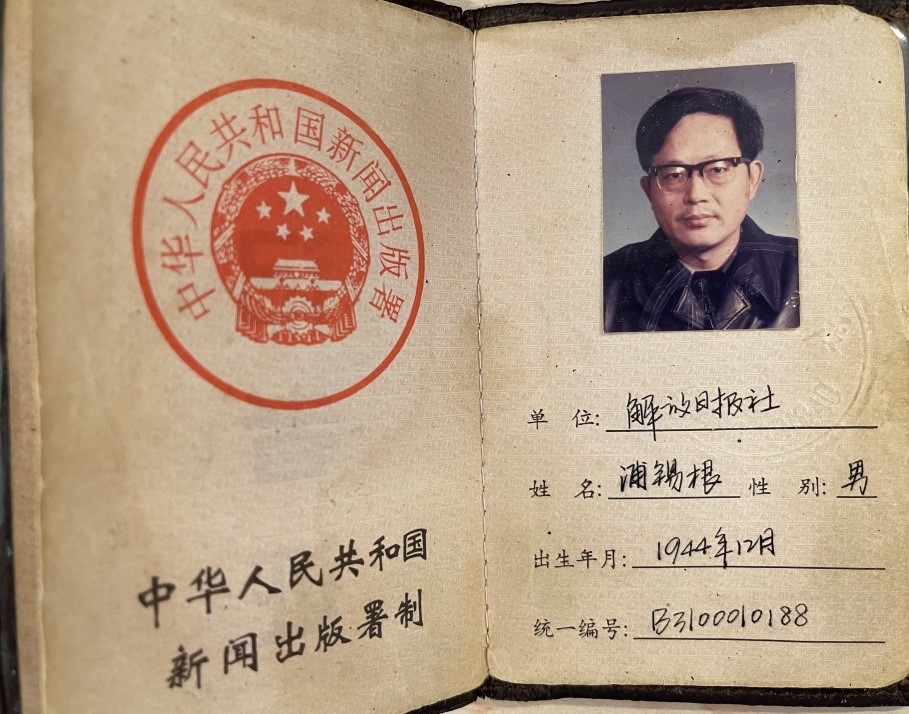

(浦锡根珍藏的记者证)

岁月如梭,浦锡根入党已有56年。摩挲着珍藏多难的记者证🧷,他感慨道👳🏿♀️👆🏼:“我所走过的路,取得的点滴成绩🧛🏻♂️,都是党的恩情和教导🙋🏿♀️。我从心底里热爱党🦸🏽♀️、感恩党🖐🏻,是共产党培养了我,没有共产党就没有我的今天👩🏼🔧。”

点击链接进入学习强国APP🤹🏼♂️,查看“党员的样子”本期内容

制作 | 谢文芳 陈子涵 李政隆