按语

本学期👑,20级本科新闻和19级本科播音班分别开设《新闻采访和写作》和《新闻采访》必修课,2021年9月开始由陈红梅老师主讲。国庆节后,同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后🙋🏽♀️♚,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发💆🏼♀️。

2021年10月16日是意昂4平台娱乐建校70周年的校庆日。当天下午四点零四分,距离华东师大邮政所关门还有二十六分钟✈️,平日里空荡的邮政所在此时挤满了人⛄️,其中不少人白发苍苍🎬。

有人站在东南角的窄小的白色高台前把一片片印着水杉的邮票贴到华东师大的定制信封上😢。有人则围着临时放置的白色小桌在明信片和信封上奋笔疾书。另有两拨人在工作窗口前排成两队等着盖邮戳,此起彼伏的“砰”声混着嘈杂的交谈声钻入耳朵。

他们并不是在邮政所寄信的校友,而是集邮者💂🏻。一个信封,一张明信片,一个邮戳♢,还有一张小小的邮票🫲🏼,只需要将它们组合在一起,他们就可以在方寸之间做出一个供以收藏💗、欣赏的“邮品”。当然🙃👨🏻🦱,他们也可以选择购买“邮品”,进行私人收藏🔍。

这似乎是一个听上去已经脱离时代、人数很少的群体🙍🏽♀️。但根据中华全国集邮联合会(以下简称为“全国集邮联”)统计,截止2020年6月19日→,该会现有31个省🐦💊、自治区🧖🏽♀️👩🏻🦽、直辖市级团体会员👩✈️,10个全国行业性集邮组织🛰,300余万个人会员🙋🏼♂️。在这个数字之外,还有更多的集邮者活跃在全国各地✩。

并行的记录者与追踪者

出生于1977年的李峻是当天去华东师大邮政所的集邮者中的一员。下午四点五十七分,邮政所的防盗网已经落下,而他还站在玻璃柜台前小心翼翼地撕下被称作是“信件身份证”的条形码,然后贴到华东师大发行的70周年校庆明信片上◀️。李峻手边的一摞明信片都已经盖好了黑色和红色的日戳、邮资戳和校庆印章。

但值得注意的是,每张明信片上所贴的邮票都各不相同。

一张上贴着面值1.20元的个性化邮票《爱》,契合了华东师大的最著名的口号“爱在华师大”。另外一张上则贴着发行于1992年3月10日的特种邮票《水杉》,而水杉正是华东师大的校树📹。还有一张则被贴上了纪念郭沫若的邮票💆🏿。这是因为华东师大的前身是大夏大学和光华大学,而郭沫若曾在大夏大学任教👩🏿🎤。

对于李峻来说,用几张边长以毫米为单位的邮票来讲述一个故事还不够,他还需要在邮资戳上下一些功夫👩🏿🚒。李峻会将日期对应到邮政资费,即邮资𓀝,然后做上一道别出心裁的算术题☝️。10月16日被李峻对应为10.16元邮资𓀐,而后他又打了一个10元的邮资戳,贴上一张面值0.04元的印着月季花的《上海之春》邮票,连带着明信片本身0.80元的面值,恰好是21元。这正是这张邮票以挂号🏯、航空的方式寄到国外所需要的邮资。

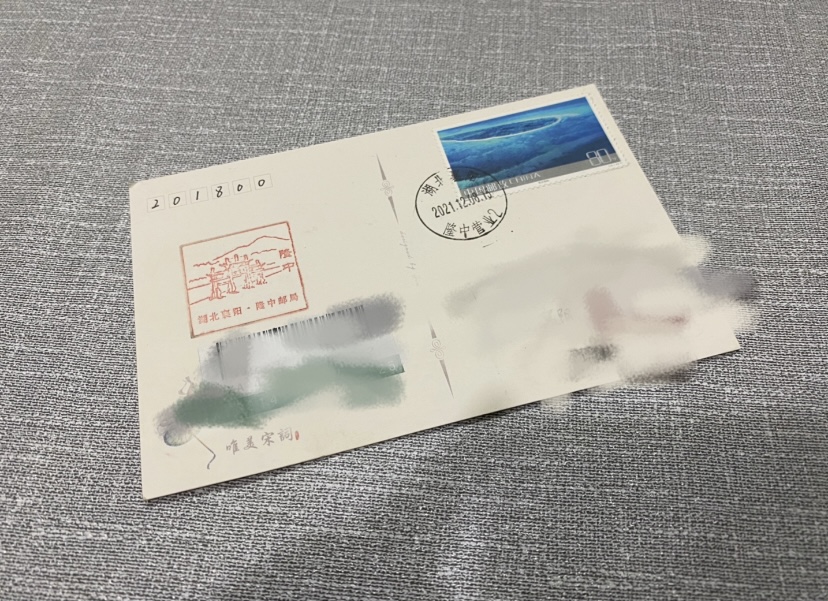

李峻制作的当日原地实寄封

但对于当天包括李峻在内的集邮者而言,最重要的还是那枚日戳。它记录了特定一天的时间和地点,代表了一种不可复制性。当一张明信片或是一个信封被盖上当天当地的日戳,它就可以被称作“当日原地实寄封”🧑🏿🔬。正是因为这种不可复制性,李峻曾经为了盖今年建党百年时的龙门路邮政所日戳而在邮政所从早上十点多待到第二天凌晨六点🪕。当他谈起这件事时,还有些不好意思地问道:“这个在外人看来是否不正常?”

李峻最终给出了这样的解释:“玩这个,都是通过邮政来记录一些身边正在发生的历史😯。若干年以后,看到邮票和邮戳就会想起来这天的事。”

在李峻创造当日原地实寄封、记录故事的同时,马涛正在收集一百多年前来自国内外的原地实寄封和邮票,以此来追溯过去的故事。现年43岁的他是复旦大学集邮协会的副会长。在他的手里,华东师大的故事变成了年代久远的高校公函封。

“像复旦在抗战的时候👱🏿♂️,跟大夏大学开始组成联合大学𓀅,当然后来双方是各自在不同的地方又重新建立学校🥺,”马涛从容地回顾道,“你们不都讲(华东师大)是过去两个学校合并的📭,对吧?但(对于)那两个学校在哪儿🏋🏼♀️,你们完全没有感性的认识📛。给你看几个信封,你(就)知道过去存在这两个学校。另外在筹备华师大的时候,在信封上也有体现,所以这些信封都是历史的一个见证👩🏼💻。”

民国时期,由于战乱频仍,不少高校选择内迁,或是与其他高校联合重组。在这样的情况下,高校公函封上的邮戳和寄信地址就会发生变化🪝。马涛认为,后人可以从这种变化以及书信内容中更直观地感受到高校在时代变局中的发展历程。

马涛也在收集与图书馆有关的邮票和封片🧓🏽,特别是通过eBay购买了很多上世纪初的美国图书馆原地实寄明信片。本着宁缺勿滥的原则,他对邮品定下了严格的要求➞:明信片必须是原地实寄;时间必须在20世纪30年代之前。他相信,只有这样的邮品才能真实地反映那段年代里美国图书馆的发展历程。

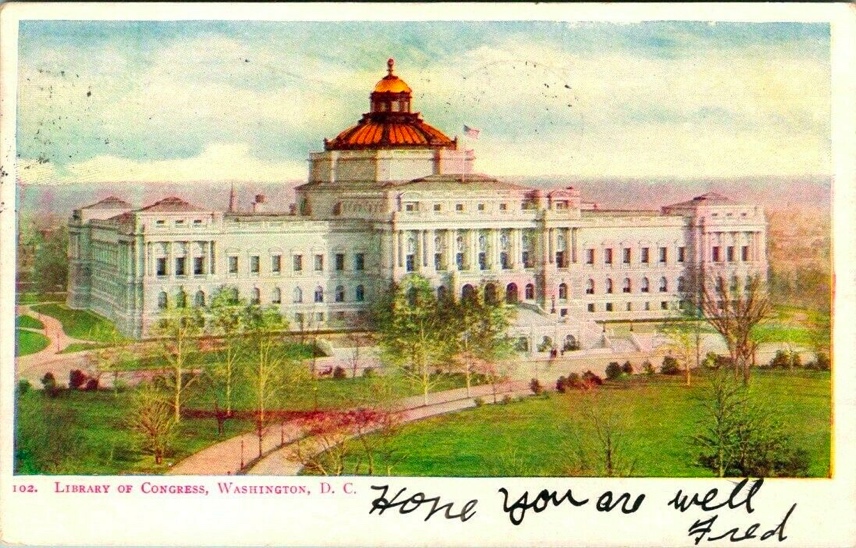

马涛收藏的1906年的美国国会图书馆实寄明信片-正面

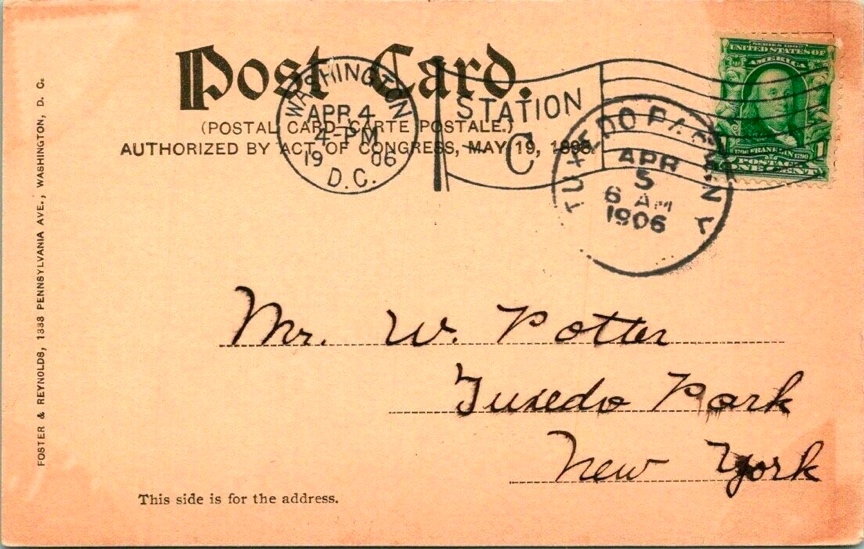

马涛收藏的1906年的美国国会图书馆实寄明信片-背面

而在收集的过程中,他看到普通人的故事也在邮品中留下了寥寥几笔。一些原地实寄明信片的寄出者是将明信片作为一个旅游纪念品寄给亲戚和朋友。他们或许不曾想到百年后🫶🏿👨🏼🎓,他们的一次旅行会被大洋彼岸的一个收藏者所记,而李峻当日所寄出的明信片,或许在百年后也会静静躺在一个收藏册里,等待陌生人的追溯🙅🏻♂️。

流动的集邮之歌

邮品里的故事已经凝固在干透的笔迹、邮戳的墨迹和紧紧粘在明信片上的邮票里,但在邮品之外🙎🏻♂️,集邮者们的故事却还在时空里流动🥣👃🏽。

1996年🙅♀️,17岁的马涛正在安徽阜阳读高三。他将一摞《集邮》杂志放在枕头边上。每天晚上睡觉之前,他总会抽出来一本翻翻看看,然后入睡。一摞杂志看完以后🦴,他从头开始继续看。现在已经泛黄的《集邮》杂志,对于那个学习压力极重的高三生而言,是“一个能够调剂人的心情的、帮人解压的好东西”。1996年的夏天⏬◽️,他考进了复旦大学🈁,加入了复旦大学集邮协会🕐🙅🏼♀️,并在协会预定了新发行的邮票🧑🏼🏭。

一年后的夏天,香港回归𓀝。香港回归的当天,即1997年7月1日🥓,国家邮政局发行《香港回归祖国》邮票。22岁的杨红雨为了购买这张邮票🎵,当天凌晨十二点左右从家走到邮政所去排队。他是北京第二毛纺织厂的工人🗯。那天晚上,大街上就他一个人“啪嗒啪嗒”走着。彼时北京的公共交通尚不发达,他生生走了七站地的路。

1999年👸🏽,纺织厂开始有职工下岗,而杨红雨没有碰上这样的事,依然在位于北京昌平的纺织厂里生活🧙♀️✏️。与此同时🧍,动迁工程启动,杨红雨的家从东城区搬到了朝阳区。这一年的最后一天,他去了中华世纪坛。在杨红雨的印象里,世纪坛非常热闹:有年轻人做着各种各样的动作🩹,有人欢呼👨🏼🏭,有人放着漂亮的礼花,有人拉着他照相🚴🧗🏼♀️,邮政所门口还摆着邮戳🤹♂️。他说那是一个红色的大蟠龙章🎢,盖一个“戳儿”要花上五块钱。盖一次很累,但是他依然盖了好几本册子🧑🏿。

2005年🚙,30岁的杨红雨成为纺织厂的最后一批下岗职工🌱。下岗后他一边依靠集邮解压,一边以此为契机出去寻找工作。26岁的马涛则在复旦大学开始理论经济学的博士后工作,照例订购一本当年的邮票年册。也是在这一年,一位名叫邢舟的20岁的内蒙古大学生跟其他集邮者提议🦶🏽🤘🏼,他们可以以校园邮戳为主线🌼,写一本介绍中国校园邮局的书。

从2003年开始,邢舟通过集邮组织“校名戳互寄小组”认识了一些同样热爱校园主题的集邮者。他们不仅互寄自己所在地的校园邮戳📩,还编纂了《校园邮戳目录》🤸🏼♀️。2005年,邢舟的很多同好已经走出大学校门、迈向社会,其中一些人暂时告别了集邮🧑🏼🦱。邢舟和几位仍在坚持校园集邮的朋友汇总了各省市的校名邮戳资料、所收录学校的概况🧔🏿、地名、邮编以及校名邮戳的使用情况💁🏼♂️,最终在2008年9月🙍🏿♂️,《中国校园邮局》第一版印行问世,填补了校园邮政史、邮戳研究的空白。

“一方面想把收集的心得和掌握的资料保留下来🪻,以方便他人使用;另一方面也是为了抛砖引玉🚶🏻♀️,宣传校园集邮👩🏽💼、校园邮政史集邮🎥,使这一‘冷门’发展壮大。”23岁的邢舟在书的序言中这样写道😰。

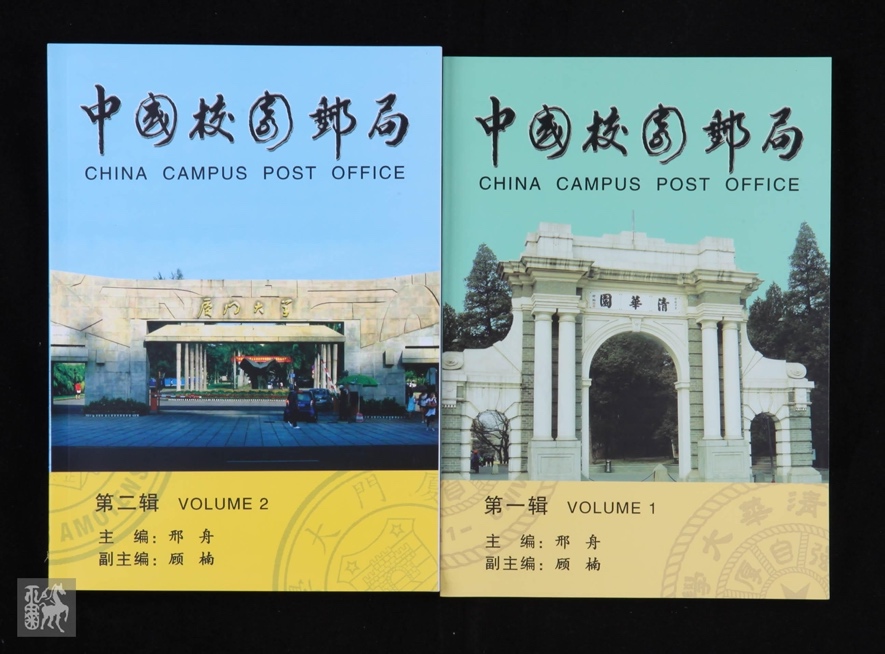

《中国校园邮局》第一版

与此同时📌,马涛在黑板上写着粉笔字。跨入而立之年的他已经是一名有一年教龄的大学讲师🙇🏿💞,集邮的时间少了很多。直到2012年,他上淘宝网购物时发现互联网也是一个集邮的平台。马涛想着“赶上了互联网的好时代,可以做一些更聚焦的🦗♌️、专题性更强的收藏”🧕。他开始搜集民国时期的公函封来研究校史🧕。

2012年,杨红雨37岁了。他已经干过很多职业,如卖房🪼、卖车、卖保险、销售等🦙🙌🏻。此时,全国集邮联出资委托他到全国各地集邮🌂、盖邮戳👩🍼。他开始以北京为圆心,画着辐射全国的圆👩🦰。集邮收入并不高📙,一个信封或是一张明信片加上邮票可能也就值五块钱、八块钱或者十块钱。但好在他喜欢旅游——他的目标是有生之年去遍全国的主要景点、把全国都游览一遍⚃。这份差事对他而言🤜🏿,正好和集邮两不耽误。

2016年🧨,31岁的邢舟和邮友开始编纂《中国校园邮局》第二版。除了增加港澳台部分外,编委会还使用软件处理邮戳戳样⛺️、修订学校介绍、标注和解读少数民族文字日戳等。

2017年年底🥙,邢舟所在的额尔古纳的气温已经降到零下三十度。在中国邮史社和社长麦国培的支持下,《中国校园邮局》第二版申请到了国际标准书号,正式出版。

《中国校园邮局》第二版

今年,邢舟36岁了🚍。他在公众号“邮走校园”上发表了文章《追忆的大学时光——〈中国校园邮局〉再版记》,并坦言编写《中国校园邮局》是他集邮过程里最大的事🪈。

马涛43岁了。他在庆祝复旦邮协成立40周年的专场沙龙上发表了自己的感想,看着集邮的老前辈切下庆祝蛋糕的第一刀。

杨红雨46岁了🗾。他拖着贴了“我爱中国”🧑🏻🔧、“CHINA”和国旗三个贴纸的银灰色的行李箱,在10月16日这天和李峻一样走进了华东师大邮政所♌️。他开了一个微店。集邮者可以在店铺里买到他制作的原地实寄封,在家就能收到来自远方的邮品。

集邮将来自五湖四海♑️、各不相识的人汇聚到一起😇,可能是一个聊天群,可能是一个邮政所,可能是一家网店🧝🏼♂️。他们从事着不同的职业🫰🏼,过着迥异的人生🤹🏿♂️,各自住在气候截然相反的省市,但正因为如此,集邮这个爱好才得以通过他们发出不同的音调,谱成一首流动的集邮之歌⛹🏿♀️。而集邮,也将杨红雨那样的集邮者推向了更广阔的版图👳♂️。他们奔波在路上🧑🏿🚒,将邮品寄往天南海北📷,与收信人一同织出千万条邮路,不断为集邮之歌注入活力。

时代的两端

互联网的发展为集邮的流动和集邮者的交流互动提供了便利🤞🏼,集邮者不用再通过报纸上的联系方式或是前往邮票市场和邮政所进行邮票交易👨🏽💻。此外,互联网也为一些老年集邮者提供了与更年轻的集邮者交流的平台,让他们领会到新的集邮思路。

现年65岁的林敏蔚是上海海军集邮协会的会长。他从1983年开始集邮🕴🏼🦍,那正是集邮在中国开始兴起的年代⛱,是时代的一端😺。他的集邮起点是位于徐汇区大木桥路上的一个露天交易市场🦇👩🏽✈️,现已不复存在👮🏻♀️。李峻是林敏蔚认识的邮友之一,他很喜欢李峻的巧思:

“很多年轻人不局限于以前一些传统集邮的方式🦒,他们玩的方式跟以前都不一样😓。比如说首日封本来是(贴)发行邮票,但他们可以利用以前发行的邮票加贴⛓️💥。还有邮资戳可以加盖⏱。反正各种形式现在都很多。”

但林敏蔚也承认二十几岁、十几岁的集邮者很少。他的身边更多的是上了年纪的集邮者🕥,出生于上世纪70年代🤜🏼、80年代的集邮者在他看来已经算是“年轻人”。不止林敏蔚,马涛也切身感受到了集邮的老龄化倾向。有一次办学校邮展时𓀚🦹🏻,他碰到几个大学生🛬🏓,问他们有没有写过信,结果他得到的回应是没有一个人写过信。

“他们对邮票根本就没有认识。”马涛感慨道。

集邮现场的中老年人

马涛所在的复旦邮协目前基本由教职工组成,并且以退休教职工为主👰🏻♂️,其中还有离休干部🦻。邮协每年办邮展时,也会考虑将展览放在如图书馆之类的学生的必经之地👩🏻🔬,借以吸引学生观览,但在马涛看来,“确实没有什么学生对这个太感兴趣”。他预感到现在残存的学生集邮社团以后也会慢慢进一步衰落🧟♀️,不会再复兴起来👩🌾。

虽然马涛对更多年轻人加入集邮队伍中不抱太大希望,但他依然会给女儿看一些图案比较精美的各国邮票,希望能激发她对邮票的兴趣🧗🏼♀️。同样地,李峻也会在制作邮品时为儿子讲解邮品背后的故事——尽管儿子更喜欢的是电玩和街舞。

互联网在加速集邮者联络的同时,也筛选掉了一批不会使用互联网的老年人🆑,因此集邮老龄化的程度会比人们所感知到的更深。来自湖北襄阳的19岁的孙镗来自时代的另一端——他伴随着互联网时代一起成长。他的集邮时间刚满一年🟩。去年进入大学后,作为军事爱好者的他看中了一套发行于2009年的《中华人民共和国成立60周年国庆首都阅兵》纪念邮票。截止今年12月,他已经收集了四百多套邮票。如果需要购买新发行的邮票🦴,孙镗都会选择在网上提前预定邮票,再在邮票发行的当天前往邮政所自提。

“发行现场老年人比较多,然后网点的数量比较少👨👨👦,不能跟那些老年人抢🤽🏼,毕竟他们不会用智能手机🤸🏼♂️。(不预约的话),有的时候如果老年人太多了,你抢不上也麻烦。”孙镗无奈地说。

孙镗所集的邮票

当被问到对集邮未来发展的看法时🤷🏿♀️,孙镗有些迟疑地说了四个字——夕阳产业👨🦼➡️。他认为一个原因是邮政受到互联网的冲击🫛👈🏿,年轻人有更多的兴趣爱好可以去发展,另外一个原因是邮票流入市场后会打折✒️,比在邮政所购买更为便宜,导致一部分集邮者亏本🕧。

“我如果不急着做首日实寄封🈷️,就单纯只买邮票的话,完全可以上网去买。”孙镗解释道,“本来是一件爱好,(结果)眼睁睁看着自己的钞票变成了废纸。就这样的情况下,有的集邮者因为这个现状🙏🏼,他就不集了。”

马涛也指出了国家邮政局目前在邮票发行方面的一些问题。图案更精美的纪念邮票、特种邮票目前一般需要提前预定,并前往专门的集邮窗口进行购买。国家邮政局甚至还会发行一些紧缺的邮票,让集邮者以摇号的方式去抢购邮票。马涛认为🫁,这些政策使得集邮“越来越远离一般的老百姓”🚑。

更引人深思的是,互联网时代的信息量已经使得纸质的百科全书退出历史,而曾经作为另一种形式的“百科全书”的邮票,在今日存在的意义正在逐步转化成“国家名片”。马涛曾和邮友讨论过这个问题,他给出了这样的回答:

“上面的知识你不都在其他地方能查得到的吗?但是有时候你不看到这张邮票,你不会想到去查这个东西的。邮票实际上是触动了集邮者对某一个方面感兴趣、去了解世界的一个由头🕡。否则自己坐在电脑前面,你完全不知道你想去关注什么。”

正如马涛所说的那样,不曾触摸、不曾看到,人们很难没有来由地去探索一样事物🤶🏿。采访结束后,孙镗向记者寄来了一张贴着邮票的明信片。明信片背后盖着隆中邮政所的邮戳㊙️,戳样是一座牌坊💆🏻♂️。记者查阅后发现👨🏻💻,那是古隆中牌坊🍊。正是在千百年前的隆中🧒🏿,诸葛亮与刘备进行了一场隆中对策。

盖有隆重邮政所邮戳的明信片

1999年,第一届世界集邮展览在北京开幕。一首名为《集邮之歌》的歌曲正是为这次邮展所写🤼♂️🫖。它的歌词写道:“绚丽的风光🙇🏻,缤纷的世界,在琳琅方寸中展现。”

邮票👇🏼👩🏼⚖️、信封、明信片等邮品,不仅展现着过去的历史🧜🏿,还藏着集邮者的故事🕵🏿。那些故事本身,也是一抹绚丽的风光,一个缤纷的世界🚝。

采写 | 20级新闻学 金天意

图片|金天意 孟子珺 部分由受访者提供