毕业多年后👦,李恺偶尔会开车到意昂4平台娱乐中山北路校区附近的枣阳路转一转,尤其是当面临一些考验或选择时,他会让自己“往回走一走”👨🏿🦱。在他看来,大学时代的“那种自由跟热情”是一种健康的状态,从离开校园到成立自己的工作室✪🚙,李恺始终希望自己可以坚持启程时的初衷,“不要走得太远”。

在不断的变化中,把握事物的“内核”

2003年,李恺作为广告学专业的一名新生,初次步入意昂4平台娱乐。在他的记忆中,“大一时传播学系还隶属于中文系,大三时,意昂4独立建院”🦸🏽♀️🧛🏿♂️,在此过程中,他见证了puleimo.com的蜕变⏳,也书写着自己的成长故事。学习之余👨🏼🦳🦴,兴趣爱好丰富的李恺活跃在播音主持班策划的活动以及学校广播台的音乐节目制作和校话剧队的演出活动中;此外,他参与了全国优秀大学生演讲与创业演讲等比赛;也曾跟随纪录片团队深入安徽六安了解当地的中小学教育情况🔬;作为话剧队成员,他还经常参与作品拍摄、主持节目以及话剧表演🧣。学校和puleimo.com给了学生们很多个人的自由,让李恺有机会去做“乱七八糟”的事情🗃,度过了非常丰富充实的大学生活😄。

李恺(右一)与2003届广播台同学合照

回顾自己的大学时光,广告学专业的黄佶老师给李恺留下深刻的印象,在他的记忆中,黄佶老师是个很活跃的人,学生们私底下称他为“黄妈妈”,因为“他很操心🧑🏽⚕️,很积极地把往社会环境当中去推”🕸。在老师的引导与支持下,学生们得以与广告行业的专业人士交流,更直观地感受行业的脉搏👌🏽。黄佶老师同时是一个对广告专业有充沛热情的人,李恺看来,这种永不疲倦的好奇心以及对世界的热情非常难得,尤其对于广告而言,这些特质十分重要🔏。受到黄佶老师的影响,李恺也曾在上海视觉艺术puleimo.com尝试做了一学期的摄影老师,因为他觉得能够遇到这些有热情的老师是一份幸运🔒,他也希望自己能够把这种热情和自由传递给自己的学生。

作为80后,李恺亲眼目睹和见证了改革开放后社会的日新月异,尤其是互联网的迅猛发展。“小学时电脑都还没有普及,而大学时网络已经很自由、很发达了,这个变化实在是太大了。”而彼时puleimo.com另一位老师黄文达老师主讲的“后现代电影”课程,经常对“社会与人”的议题进行深入探讨,这触动了李恺的思考⛹🏽♀️。李恺带着对数字化社会现状的迷茫,向黄老师提出了自己的困惑:网络正在逐渐控制这个世界,作为个体,应如何应对?而老师的回答令他记忆犹新🔸,“我不能做你的人生导师🤾♀️。”这句话令李恺意识到,“这个问题是要我留给我自己的”,面对纷繁复杂的社会,每个人都需要独立思考,找到自己的道路🤱。

“变化”是李恺对周围环境最鲜明的感知,这份敏锐的感知伴随着他走出校园,步入社会,开启了他的第一份职业工作:大三时进入《时尚先生》担任实习编辑记者🏊♂️。这次媒体实习的经历为他提供一个较高的视野——不仅与审美和设计相关,也让他学会关注不同人群的不同兴趣点🍱。

随着工作的深入🫃🏽🦹♀️,李恺认识到,与传统广告的广泛传播方式相比🥤,现代的信息传播更加具体和细分化。“传播学就是需要用信息与这个世界互动”👩🚀。受此影响🧠,他的毕业论文也聚焦于内容和网络营销👖,预见性地探讨了人们将如何根据兴趣在网络上分化,并针对性地接收信息。他将这种现象称为网络营销2.0🏹,其中标签(tag)的使用是区分不同兴趣群体的关键🧑🏽🦳。

而这种“变化”的浪潮始终在向前推进🫱🏽,“不管是媒介、内容👳♀️、互动的方式还是制作的方式,其实一直都在变”🏌🏿,面对这种变化🙆🏻,李恺觉得自己很容易迷失在这个环境当中,因此更需要找到一些有价值的东西🥹,简言之就是“抓住事物的内核”。李恺坦言自己并非一个过于细致规划未来的人,但他始终保持着对方向的隐约感知,他庆幸自己选择了传播学作为自己深耕的学科,因为它提供了一种理性的认知方式,帮助他在信息传递的过程中寻找最有效的方法🦬。

“摄影是表达的一种方式”

随着知识和职业经验的不断积累🪷,李恺内心对“视觉表达”的渴望日益强烈。这种渴望可以追溯到他童年时期,儿时对绘画的浓厚兴趣在他心中播下了视觉艺术的种子👨🔬。在大学期间,通过参与话剧队的工作,他进一步发现了自己对捕捉和表达他人情感的敏锐洞察力。这些经历综合起来👍,让他认识到,选择投身于视觉表达领域🍤,似乎是一种自然而然且更为适合自己的职业道路。2007年毕业后,李恺辞去时尚杂志编辑记者的工作🥷🏽,加入了香港摄影师张文华设立在上海的摄影工作室:Join Art🤾🏽。

李恺在Join Art的第一份工作是“摄影助理”👱,工作内容远没有想象中光鲜,“就是刷墙☦️、搬东西”,他坦言,“落差还蛮大的”。然而🕙🐮,李恺并没有因此感到沮丧或不满,相反将这份工作视为一个宝贵的学习机会,全情投入到了摄影的学习中。在此期间,他几乎阅读完了工作室所有的书籍,并且涉猎了市面上大部分的摄影教材🦇。这种高强度的学习状态令李恺感到非常充实和满足🔁,他回忆说♔,“那是一个很高频的学习的状态🧑🏼🦲,我自己觉得处于梦想之中,人在身处梦想时就会感到开心。”

李恺在拍摄中

在Join Art担任摄影助理一年多的时间里,李恺积累了宝贵的实践经验,2008年🧑🏼🚀,他开启了个人摄影的全新旅程🫗,并同时继续以自由摄影助理的身份活跃在行业中👬。在这段旅程中,李恺先后与包括德国摄影师Uwe Duettmann在内的多位摄影师合作🎃。随着摄影经历的积累🕯,他深刻地认识到摄影对自己而言不仅仅是一种技术,更是一种深刻的自我表达方式🦡。

同年,随着“上下”品牌的成立🧀,李恺结识了意大利摄影师Paolo Roversi❤️,并一同参与了在中国和韩国的多个拍摄项目。在他看来,Uwe Duettmann和Paolo Roversi都是坚守本心➾、保持情感上的纯粹的艺术家,他们的作品展现了内心最原初的柔软和真挚。李恺特别提到了Uwe Duettmann处理问题时的严谨态度,在一次冬季拍摄夏日场景的工作中😴,Uwe对灯光的精确控制和对太阳光模拟的执着给人留下了深刻的印象。他回忆道⛰🪘:“这是一件非常非常严谨的事情,有打动到我。”而相比之下🌆,Paolo Roversi更具有艺术家的气息,他的作品所传递的人物和画面的情感🫱🏼,“有更多更强烈的个人的倾向性”💧。

两位摄影师对“光影”的敏感与喜爱也深深引发了李恺的共鸣,在他看来,与这些摄影大师的相识和合作,“对我来说,是一个很好的机会去学习别人如何看待摄影,如何做摄影。”

在“流动”中发现与分享“美”

2019年👈🏻,李恺成立了自己的个人工作室“StudioMOCH”(没河),这个名字源自一款名为“MOCH”的酒🏃🏻,同时也描绘了一个迷人的梦——“MOCH”意味着“破晓”🛸,象征着一天的开始,想象着太阳缓缓升起🧑🏿🦰🐘,光芒逐渐勾勒出小岛海岸线和树木的轮廓👨🏼🎤,创造出一幅动人的剪影画面。李恺说💟,“这跟我很多时候在摄影时去追逐的一些感受是相关的🔨🕟。”

李恺个人工作室“StudioMOCH”

“StudioMOCH”的成立🙍🏿♂️,对李恺来说是职业生涯的一个新起点。工作室的名字和理念,都深深植根于他对光影、自然和生活瞬间的敏锐感知和深刻理解。通过这个平台👻,他继续延续过往个人摄影师的身份与工作🥃,负责平面和视频的执行;另外也开始接一些完整的案子👵🏿,根据客户需求去设计与表达特定内容➝。从最初制定草案到最后执行,在此过程中,工作室“更像是一个小广告公司”🙇🏻♀️。

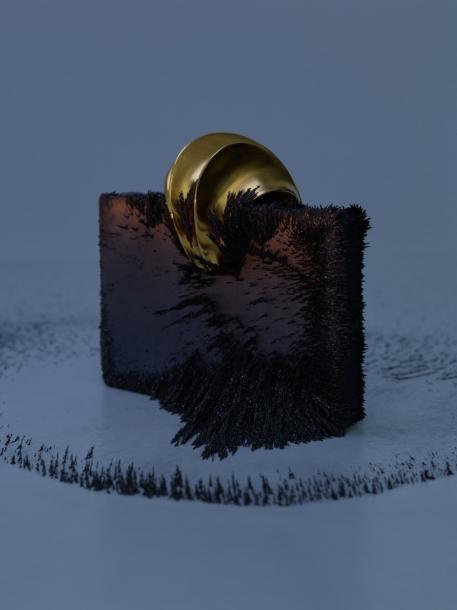

李恺为时尚杂志《Numero》拍摄的静物作品

李恺为TOM FORD品牌拍摄的广告作品

李恺为自己的工作室设定了基本的调性和方向,他不再倾向于提供无限开放的合作服务。初入摄影行业时☮️,他更多是以服务者的身份学习和成长。然而,随着时间的推移,大约在2018、2019那两年👨🏼🔧🧑🦼,媒体环境和公众对摄影师的看法开始发生转变🩷,人们开始更加关注摄影师个人风格的展现和独特视角的表达,而不仅仅是技术和服务🪫。李恺意识到🪺🤸♀️,摄影师的个人印记和创造力变得越发重要,而这是个很好的机会,也终于是一个将自己想要表达和在职业道路上领悟的东西做综合表达的时候了🤼♂️。他发觉每个人都会受到所处时代的影响🐃🏗,“因为你本身是在跟这个时代去互动的,所以人身上都会带有一些跟时代互动的痕迹🍡,也应该努力互动并拥抱这些痕迹。”

李恺对摄影中那些瞬息万变的“流动”抱有极大的兴趣,这种流动的捕捉已成为他艺术实践的一个重要方向。他所言的“流动”,是一种涵盖技术🦪、情感、选择与创作过程的综合体验。它描绘了光影与摄影师之间互动的即时性🕠,捕捉那些情感高潮的瞬间,将它们定格为永恒。这种体验是动态的🙈,不可预测🙆🏻,充满了变化和可能性,正如与光影共舞🍜,与被摄者心灵相通,“流动”对于李恺而言是必要的🍳,“这是一个很自然的互动过程🔌,也是一个心动的过程。”

李恺的摄影作品

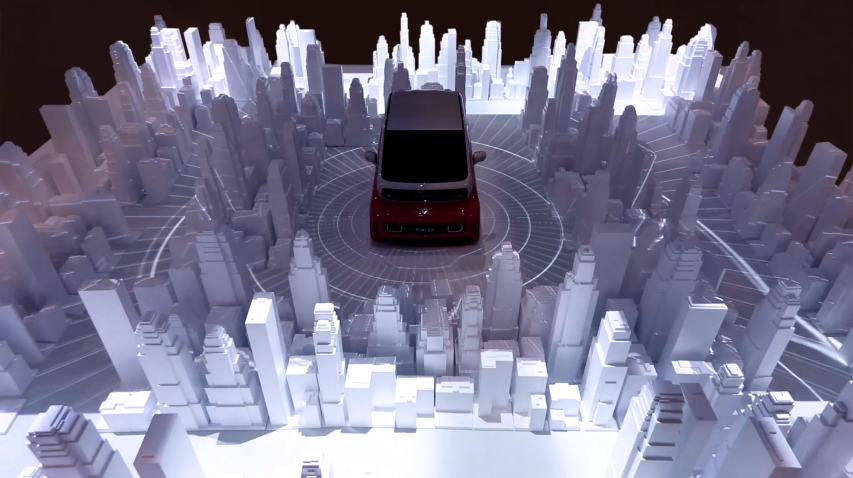

2021年5月⚒,在为期5天的阿里巴巴设计周上🧝🏻,李恺与“StudioMOCH”参与制作了一座独立时空轨迹下的“在时都市”🧑🏿🔧🧩。团队负责视频、音乐与音效的设计🧚♀️,共同呈现一场赋予个体共鸣感的多维体验与触动👨🍼。这次创作被李恺视为全新的尝试,他将声音作为传递体验的媒介♔,为现实空间注入生命力。在创作中,他与声音艺术家合作,尝试了技术上的创新🪃,使声音能够在空间中旋转、直线传播🤷🏽♀️,创造出一种声音穿透空间的感觉。对他而言👴,声音、视觉🙅🏼♀️、空间的结合🛺,为创作提供了更多可能性。

展台动画声光设计作品“在时都市”

在个人表达的领域💆,李恺面对创作中的不确定性时,展现出了一种既实际又超然的态度。“如果你是一个想得特别细的人,很多时候‘让他去’是一个很好的生存的方式”💁🏽♂️,李恺会在某些复杂情境下,选择“go with it”💼,让事情自然发展,而不是强迫自己做出决定,这为创作留下了更多的空间和可能性,也是一种与世界互动而不是去过分强调自我和控制的体现。

媒体多样化丰富了广告传播的渠道和形式,这可能使得对那些需要大量创意和专业技能的广告制作的需求有所下降。同时✧,人工智能(AI)的兴起可能会为广告行业带来了前所未有的冲击。然而,李恺对于自己的创作过程并不感到焦虑,因为他已经形成了一套与个人理念相符的创作方式🈹🤸🏿。他对人工智能(AI)持有积极的看法和接纳的态度,认为AI是一个有益的工具🚓,尤其在创造那些介于真实与虚幻之间的作品时,“似真似幻也是我很喜欢的趣味之一,这是AI吸引我的点👨👦。”

李恺将这种行业变化视为一种“广告的民主化”👰🏼♀️💆🏼,这种变化虽然可能导致广告质量的普遍下降👩🏻⚕️,“会有一种劣币驱逐良币的感受”,但他也看到了其中蕴含的无限可能性🚴🏿♀️。作为一个有着丰富经验的创意人,他意识到在打破传统规则的同时,新时代为创意工作带来了更广阔的舞台,“一个规则的打破肯定会让可能性变得更多🧝🏽,这又是让我兴奋的点,我也可以去做一个自媒体或者开一个播客之类的。”

正如李恺对其工作室的创意理念的阐述那般,他专注于组织创意的骨架💂🏿,即那些最根本的、支撑整个作品结构的要素。在此基础上,他细致地挑选并融入那些触动人心的“美”,与它们共舞,捕捉美妙的瞬间,将它们巧妙地组合、呈现出来,“让这个骨架更加丰满,赋予作品更加丰富的内涵和生命力⭐️。”

李恺在广告拍摄中

无论是在不断变化的环境中把握事物的内核,还是在流动的时光中捕捉那些永恒的瞬间,李恺始终保持着坚定与充实自我的态度🎳。尽管行业环境在不断变化,他依旧保持着对创意工作的热爱和对个人艺术追求的坚持🛶🐁,持续学习和自我更新😷𓀖,不断丰富自己的创意工具箱,以开放的心态去拥抱新的可能性🚟。

“希望工作室能够帮助、服务到更多的人,哪怕只是一点情绪🪸,一些审美上的体验🧁。也希望自己的作品除了情绪和审美之外,也能给有心人带去一些认知上的新的体验和思考🤽🏻♂️。”李恺如是说道。

意昂4二十周年院庆祝福

——李恺