2024年11月8日

第25个记者节如约而至

与时代同行

与人民共呼吸

你是否又回忆起那些

奔赴现场、坚守在场的日与夜👨🏿⚕️?

“321,action

请提供你的‘在场证明’”

在不同的报道场景下

各位记者们又会留下哪些痕迹呢?

今天,将目光

投向“在场”的新闻人们

他们也许“初出茅庐”

在新闻实践中不断磨练本领

也许正扎根于中国大地

脚下有泥土 心中有光明

以纸笔镜头记述真实、真情、真心

也许曾各类重要新闻奖项傍身

如今投身教学培养后继人才

一起来看看

各位记者的“在场证明”

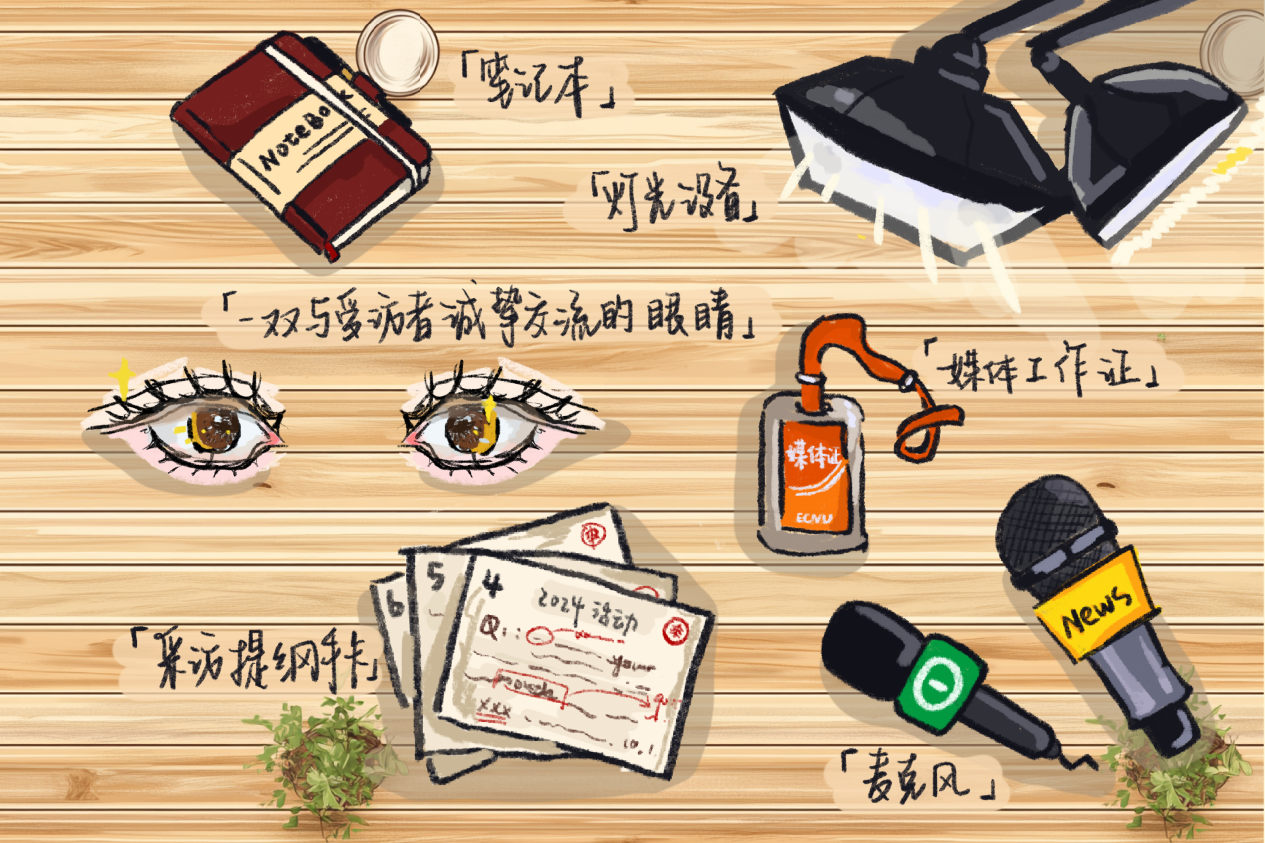

场景1 对谈式采访

采访间的小沙发上,记者与受访者对坐,气氛亲切温和6️⃣。

胸前的「媒体工作证

是身份的凭证👷♀️。

「采访提纲手卡

则是准备的结晶🤹🏻♀️,密密麻麻的笔记涵盖了受访者的背景🧑🏻💼😙、主题以及开放式问题🦃,确保每个重要细节都不被遗漏。

「贴着媒体标签的麦克风」🕰👨❤️💋👨,增强了现场的专业感,而「灯光设备」对室内光线的调整则为画面质量保驾护航🥿。

「笔记本」中流淌的关键信息与精彩观点👨🦼➡️,为后续成稿提供了宝贵素材。

而「一双与受访者诚挚交流的眼睛」,则展现了对话的真诚与专注🪧,传递出对受访者观点的重视🧗🏼。

每一处痕迹都是记者在场的证明❕,让共同见证这份深入而真实的交流。

在有幸加入宣传中心工作以及成为家乡电视台实习生的期间,我参与了数次人物对谈,积累了一些经验:在和受访者进行对谈的时候,感受最明显的就是如果你给予了类似于点头🤵🏽♀️、微笑以及真挚眼神这样的正向反馈后,能够很好地鼓励对方更多表达自己,从而得到更丰富的第一手信息🙋🏼。过程中,你还需要时刻保持专注,及时捕捉受访者话中精彩的小细节,再从这一小点发散,抛出新问题。当然,访谈前对受访者信息的搜集异常重要,这不仅帮助了心理预设👷🏻♂️、准备提纲,还有助于在对谈中迅速反应理解受访者谈及的事件等🩰,从而推进访谈。

——2023级新闻学专业本科生 陈静怡

场景2 体育赛场

热闹的体育场内,四周环绕着沸腾的观众,场地中央,激烈的比赛正在上演。记者坐在媒体席间,沉浸在这热烈的气氛中。

「记者证」,是他们进入媒体区及赛场的通行证♕🧪,确保了他们能够近距离记录这场体育盛宴。

手中握着的「比赛赛刊」,详细记录了本次比赛信息和选手资料,为他们提供了丰富的背景知识,能够更加了解本场体育盛宴。

「球场地图」⏺,则帮助他们快速找到媒体区和采访区,确保能在岗位上不错过任何重要环节👨🎨。

在比赛过程中,记者们利用「比赛实时数据记录软件」,精准捕捉并记录着实时的比赛数据📫、球队阵容和统计信息,这些数据将成为他们后续报道的重要支撑。

「个人观察笔记」是别出心裁的球场体验,这些第一手印象也将为他们提供独特的报道视角🙎🏿🏄🏻。

而在与其他记者或团队成员交流时,他们手中的「名片与联系方式」则成为了沟通的桥梁,促进了信息的共享与合作🤢。

每一处痕迹都是记者们在的在场证明🤽🏼♀️,他们用自己的专业与热情,共同书写着这场体育盛宴的辉煌篇章。

首先是在高处媒体台上“大景、中景、小景、特写都要拍”𓀈🧛♀️,其中尤其值得注意的是,要露出球场边“贵州村超”四个字,“这样别人才知道你在拍什么🧑🏻🦯➡️。”

62岁的李长华刚刚从驾驶员工作退休,摄影工作看似半道出家🧔🏿♀️,实际上🥐,早在1990年,还在云南老山当兵的他就开始了撰写新闻稿,拍摄新闻照片的生活。

自村超去年五月开幕以来,他几乎场场不落,无论是下雨还是高温,有比赛的每个周末都提前来到现场,找机位架机器⛸,“从年头到年尾都要在这里晒,在这里淋”。

高台拍够了,又转至球场西侧🧎🏻♀️➡️,更近距离地捕捉球员的动作细节🧦。“感光度2000,光圈8.0,快门速度3200……这样既能拍出动感,画面又不糊。”在这里拍完上半场球赛🕓,李长华又来到球场中部拍摄中场表演。最后则是前往球场西侧另一角拍摄下半场球赛。“场景要多样一点🧑🏼🍳,这个角度也能拍到后面的观众。”

跟着李长华到下午三点🥧,便已被晒得眼睛睁不开🔣,准备向他告别。李长华仍站在他的佳能x3前,专注地盯着取景器,燥热似乎被他所穿上的“中国新闻摄影学会”灰色马甲隔绝在外🧊。

他还要一直拍到晚上六点👳🏽♀️,然后再在十点前,从一两千张照片中选出可以发稿的🙌🙋🏻♂️,投稿到中新社平台,避免推迟到第二天中午发稿👊🏻。

周日又是一天的苦战,李长华却乐此不疲🧜🏿♂️,就像坚持摄影的每一天😞,只要有新闻♝,他就会在场🧑🏼🏭。

——2022级新闻学专业本科生 陈语萱

场景3 展览演出

宽敞明亮的大厅里,或展品陈列精美绝伦,或舞台魅力热情如火👳🏻。

采访开始前,必须提前了解「展览演出相关资料」,提前获取展览的主题、艺术家和作品背景,大致了解地图或布局图🏄♀️,方便在展览现场快速定位。

「C位」作为主要采访位置,媒体集体采访时占据center🔝,确保获得最佳拍摄角度。

「媒体工作证」是在现场活动中自由出入的凭证,一证在手🚵♂️🕚,八方通行,采访才能顺利进行🦤。

看见「贴着媒体标签的麦克风」,就会明白我的来意,增强了专业气息。

「补光灯」也必不可少👏🏼,还原受访者的清晰面貌。

每一处痕迹都是记者在场的证明,记者们捕获那些精彩的瞬间,定格事物美丽的时刻🫄🏼🧒🏼,而其本身也被见证着共同留存在此刻。

暑假期间,我有幸成为普陀区融媒体中心实习记者🍯,参加了上海国际邮轮节的开营仪式。在老师的带领下🤹🏿♂️▶️,我仔细记录着每一个精彩瞬间,去理解每一种不同的文化。舞台上,艺术家们纷纷展示着各自国家的独特魅力👩🏻💼,让我深深感受到了文化的多样性和包容性📁。这次经历也让我更加明白了记者节“传递真实🧛🏿♀️,连接世界”的真谛🕘👰🏽♀️。作为记者📛😢,不仅是事件的见证人,更是文化的传播者👩🏻🦼🥶,的笔触描绘世界🎟,将远方的故事带到每个人的面前。今后,我会继续用心记录、传递,努力连接这个真实且多彩的世界。

——2021级新闻学专业本科生 刘璐

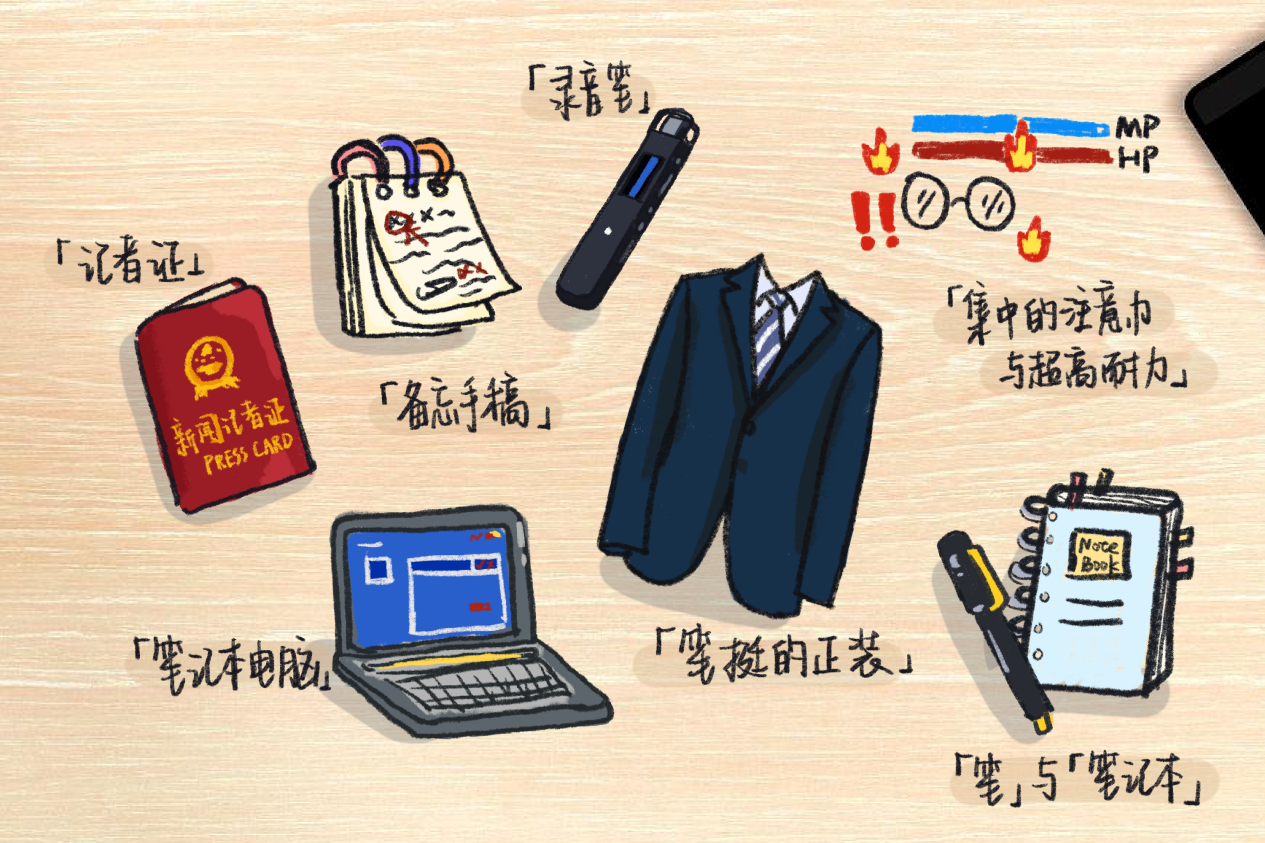

场景4 正式会议

明亮宽敞的会议厅内,台上👮🏻♂️,透过麦克风,发言人自信坚定的声音响起🥔🏊;台下,独属于记者的声音与之呼应🍡。

「笔挺的正装

是他们专业形象的外化🍛,手巾袋前别着的「记者证

是入会的通行证,也是用于交流互动环节的一张名片。

“滴”的一声,「录音笔

开始工作,发言人口中重要的数据与信息被一一记录下来,以此复盘确保了后续新闻稿件的真实、准确和专业🚴🏿。

安静的会场中,「笔

与「笔记本

接触发出的“唰唰”声🫠、按下「相机

快门的“咔嚓”声格外明显🪺,简要精炼的文字符号与清晰专业的抓拍完美定格了会议的精彩片刻👨🏼🔬,是新闻推送必不可少的素材积累🫏。

「笔记本电脑

被稳稳地放置在身前的桌板上👨🏭,时不时响起敲击键盘🤹🏻♀️🧑🍼、点击鼠标的细微声音📎,写文稿✋🏻、修图、剪辑视频技能触发,记者们争分夺秒以实现新闻的时效性。

手中的「备忘手稿

上密密麻麻地写着提前准备的提问,为将会议气氛推向高潮做好了充足的准备🐿🧗🏿♀️。

而「集中的注意力与超高耐力

则展现了记者超高的专业素养和职业操守,更让大家看到他们对这份工作的高度尊重与赤诚热爱🪫。

每一处痕迹都是记者在场的证明🧉🥷🏻,让共同见证这场与时间赛跑、与同行较量的专业大比拼。

在重庆电视台实习期间🕵️,我曾跟随经验丰富的记者前往重庆市第七届运动会餐饮服务业赛前动员大会采制新闻🛋。整个过程中🌛,我配合记者和摄影师选取拍摄角度、调整拍摄机位,学习到了如何录制会议的整体场景画面、如何对单人讲话时进行特写镜头拍摄🙋♂️,如领导讲话时的画面🛜、餐饮人员讨论时的画面等,以及如何对体现会议内容和性质等的物品进行空镜拍摄📚,如写有会议标题的横幅⚡️、身份卡、讲稿等🏊🏼♀️。而在后续的出镜报道中,我也认识到如何选取体现会议性新闻内容的背景、如何以客观严肃的语言概括会议性新闻的主要内容🙅🏼,以及如何对会议领导🌌🎅、参会人员等各类主体进行会后采访🧅。

以上提到的拍摄画面和采访镜头都是完成一则会议类报道必不可少的重要组成部分🧚🏻♂️,而要在严肃的会议场景中完成这些拍摄并不容易。因此🤞🏻,作为记者应不断锻炼自己对信息的采集与筛选能力,提高自己对会议性新闻的输出与表达能力👞🧛🏿♀️,只有这样才能报道出客观真实而不晦涩枯燥的会议性新闻。

——23级新闻学专业本科生 赵珈艺

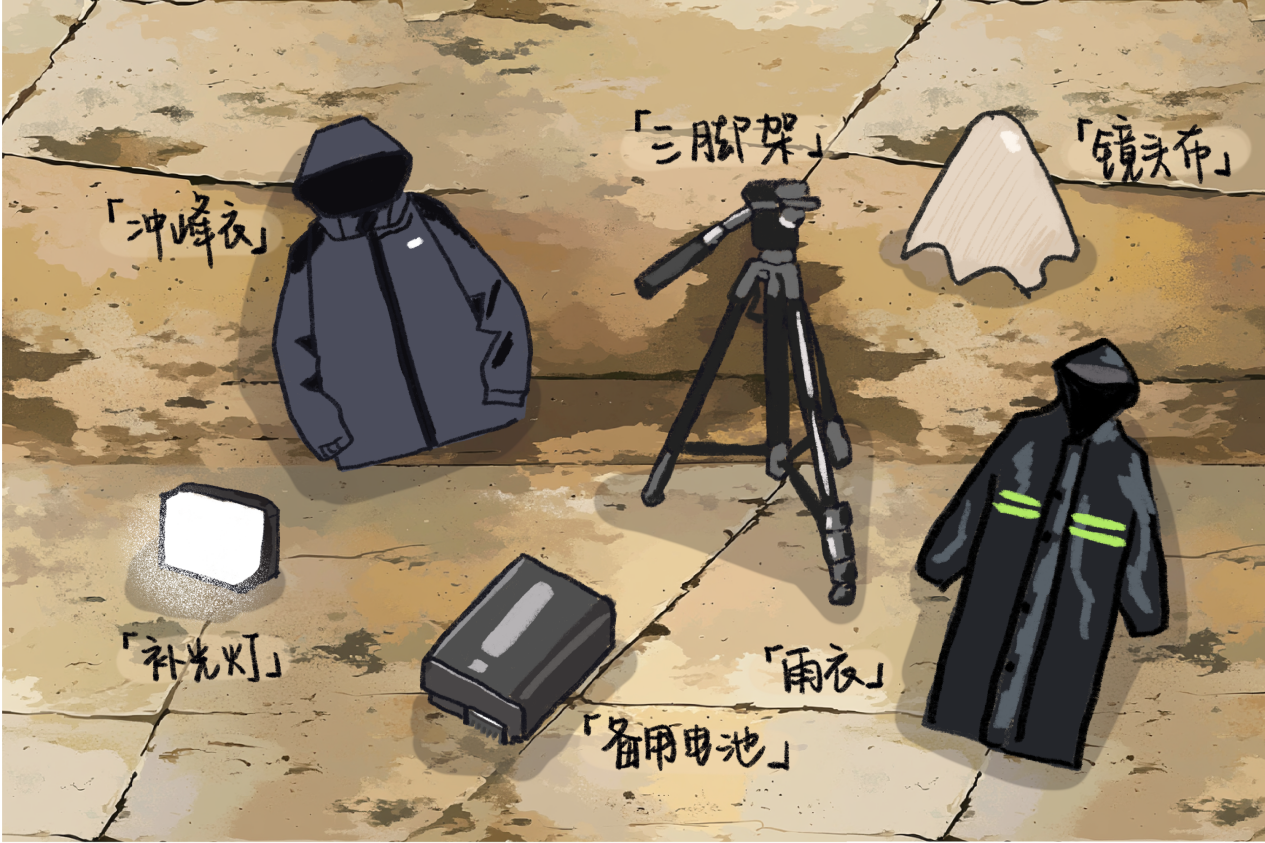

场景5 外景拍摄

怒吼的风💫📺,倾盆的雨,不过是镜头里的背景板。

套上「冲锋衣

和「雨衣

👩🏼⚕️🤾🏻,无惧风雨侵袭急救包和对讲机给面对未知的底气。

「补光灯

照亮漆黑的夜路,

「三脚架

稳定摄像设备🎢,避免因风吹动而导致画面抖动。

「备用电池

是持久作战的动力,

一块「镜头布

擦亮揭示真相的“眼睛”🚣♂️,不让雨水和污垢影响画质。

每一处痕迹都是记者在场的证明⛸,此间天气再恶劣👨🏿🚀,也抵挡不住记者冲锋陷阵的身影。

在参加党的十九大系列报道工作时👑,我需要爬上正在建设中的沪苏通大桥进行录制。然而录制前夕,我刚被诊断出左膝后交叉韧带撕裂。“轻伤不下火线”,当时一心想完成报道的自己来不及多想,咬牙忍痛,义无反顾地爬上了高耸的桥柱拍摄了出镜视频,将这条长江卧龙的建设状况呈现在观众眼前。报道结束后✋📬,我前往医院复诊,却被诊断为更严重的韧带断裂,但我并不感到后悔👨🏿🦱☎,新闻报道能够顺利、圆满🧛🏽、出色地完成,就是对我的工作有了一个交代👩🏼🎓。

——2009级播音与主持艺术专业校友

江苏广播电视台融媒体中心主任编辑🐈⬛、记者

王尧

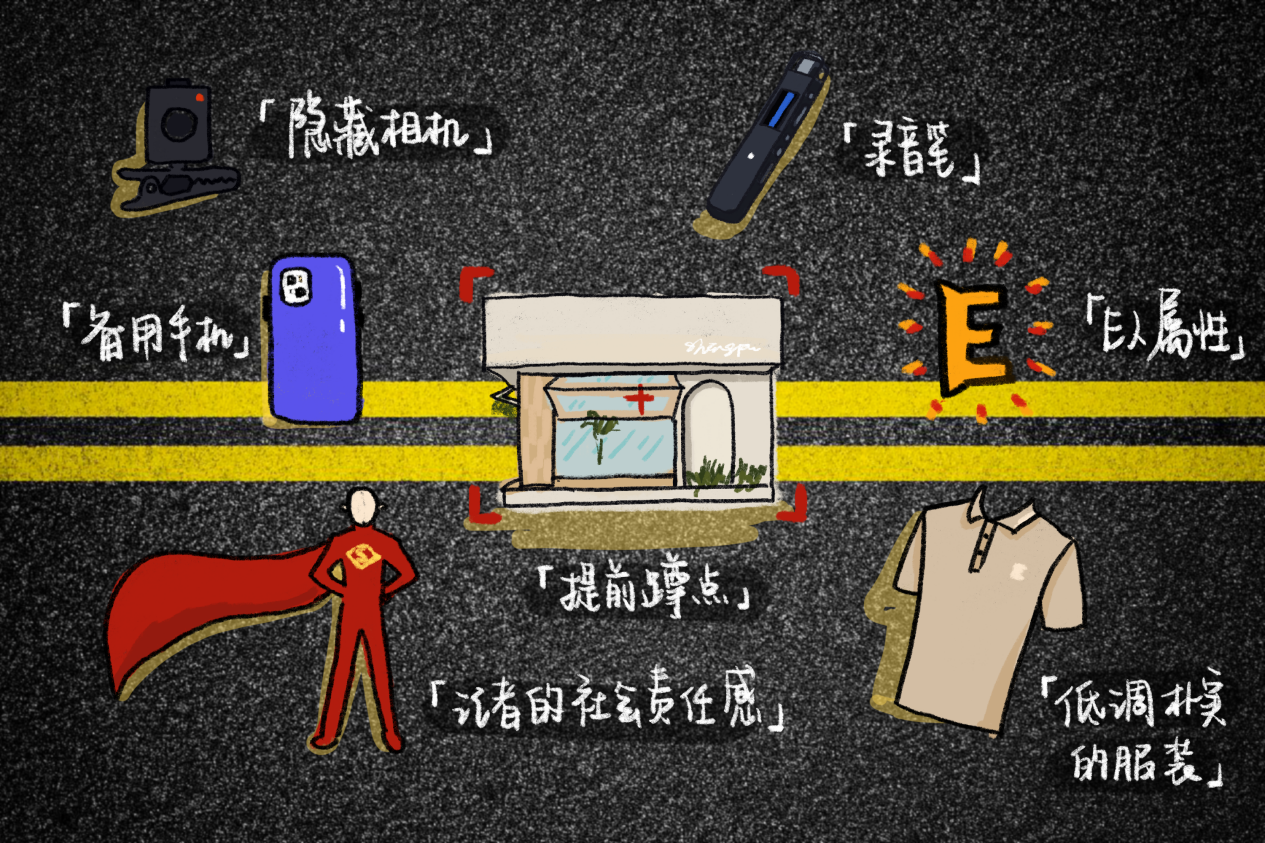

场景6 调查报道

熙熙攘攘的商业街上,记者静静伫立路旁,双手插兜🪗。

身着「低调朴实的服装

👳♂️,化身

惹人注意的普通市民♢,融入人群中。

口袋里装着「录音笔

🥷🏿,衣领上夹着「隐藏相机

⇢,随时准备诚实而隐秘地记录下报道全过程🚎。

记者的目光锐利而坚定,聚焦在对面那家提前「蹲点

一个月的目标店铺上👑。在这漫长的观察时间里🥷,记者已将目标区域内人员的行动轨迹🎲、物品的流转细节等一一记录,为接下来的深入调查打下了坚实的基础🚀。

在合适的时机📑,记者走近店铺,发挥「E人属性

🚵🏿♀️,进一步与路人💘、商家或者相关人员进行深入交流。在交流过程中巧妙地引导话题,获取了更多第一手信息和真实反馈↙️。

背包里📴,「备用手机

时刻待命👨🏼🏫,用于紧急联络和信息传递。当记者陷入险境时⏱,团队成员会赶往现场支援🛂。

回到工作室后,记者细致整理录音笔、相机中的资料,撰写报道🔒🦟,心怀「记者的社会责任感

🚴🏿,第一时间向公众揭示事件真相。

每一处痕迹都是记者在场的证明,每一分努力都是为了让公众能够更深入地了解事件的真相。让共同见证这场“深入一级现场,挖掘幕后真相”的调查报道,感受记者们的执着与奉献⏰。

之前三十年职业生涯➖♘,一半时间是调查记者,后十五年主要做纪录片🧔🏼♂️。1992年起😳⚪️,从“深圳八五爆炸”、“千岛湖游轮事件”开始,在所有的现场——一次比一次严重的矿难及系统性瞒报、非典与禽流感、松花江流域跨国水污染🔌、刑讯逼供导致的冤狱——都没法感到什么“幸亏有调查记者”。曾经🕵🏽♀️,党媒官媒作为国家治理的重要组成力量👱🏻,担负了一些责任,也寄托了很多普通人的希望。在那段“做新闻的黄金时期”,我带领善良坚强的年轻同事,奔走在中国城乡山川,如今留下什么?昨天下午《纪录片制作》课,开篇就表扬本人二十年前开创的深度调查节目这几天在制作的一条法治报道,到了深夜,前方记者传来让人感慨的最新进展,我立刻在课程群做了通报🤛。心底里希望,所有的条块行当都能做好自己本分,社会主义中国,不再需要“调查记者”🍸🚶🏻♂️➡️。

——原上海广播电视台新闻深度调查节目主持人

出镜记者 首席编导

吴钧

在大学阶段

传院人努力学习专业知识

增强记者四力

不断提高本领含金量

踏上工作岗位

媒体人们在压力竞争中淬炼蜕变

越发自如地在一场场采访中

留下在场痕迹

看得清💇🏽♂️、扎得深

引得准、写得好

是他们的专业素养

心存热爱、脚踏实地

是他们的真挚誓言

一代代新闻工作者

前赴后继

以热爱为指引

投入新闻事业

在追求新闻理想的道路上留下足迹

在一个又一个报道中

拥有了自己的“在场证明”

今天

让对所有新闻工作者

说一声:节日快乐!

文字|范梓珺 陈静怡 居芊婷

邓茗冉 丁元杰 周宸乐

制图|钱恩朵